Pythonの型ヒントとは?

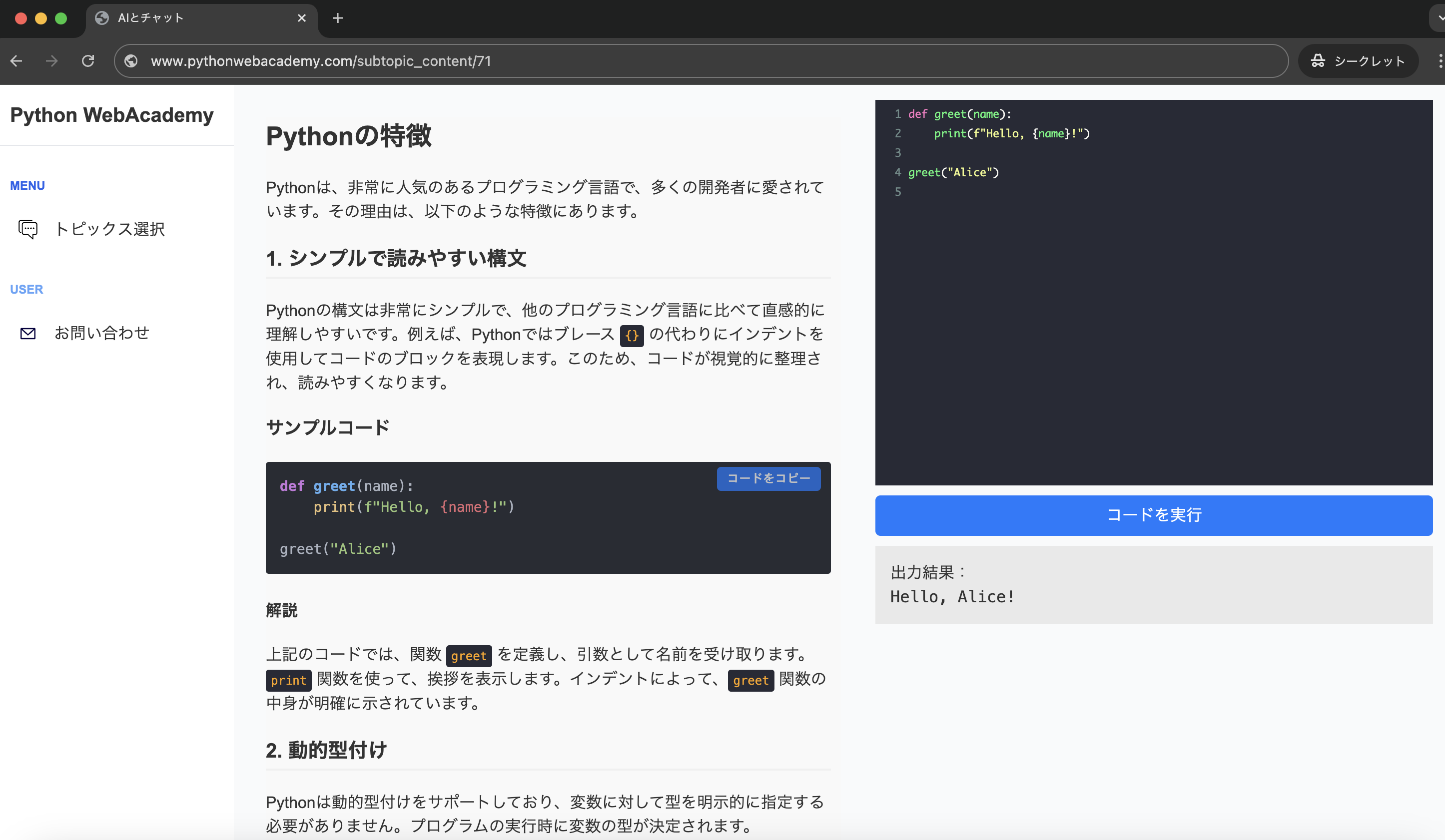

Pythonをブラウザで実行しながら実践的に学ぶ

Pythonの基礎からソフトウェアアーキテクチャ,アルゴリズムなどの応用的な内容まで幅広く学べます。

ブラウザ上で直接Pythonコードを試すことができ、実践的なスキルを身につけることが可能です。

Pythonを書いていると、型ヒントという言葉を耳にすることが増えてきました。

でも、「Pythonって動的型付けだから、型って関係ないんじゃないの?」と思う人も多いはずです。 私も最初はそう思っていました。

エンジニア歴10年になる私ですが、実務でPythonを書き始めた頃は「型なんてなくても動くし、面倒だな」と感じていました。 ところが、チーム開発や長期運用の中で「型ヒントのありがたみ」を痛感するようになったのです。

この記事では、そんな私の実体験を交えながら、型ヒントの基本から、実務で役立つ使い方、そして型をつけるべき理由まで、初心者にもわかりやすく解説していきます。

Pythonの「型」ってそもそも何?¶

まずは「型(type)」の基本からおさらいしておきましょう。

Pythonでは、変数に型を明示的に指定する必要がありません。たとえば次のように書いても問題なく動きます。

x = 10

y = "こんにちは"

z = [1, 2, 3]

これがPythonの動的型付けと呼ばれる特徴です。 他の言語(たとえばJavaやC#)だと、変数を宣言するときに「int」や「string」などの型を指定する必要がありますが、Pythonは実行時に型が決まるので、開発スピードが速く、初心者でも扱いやすいというメリットがあります。

しかし、この「自由さ」が後から問題になることもあるのです。

型ヒントを使わないと何が困るのか?¶

最初のうちは、型を気にしなくてもコードが動くので問題に気づきません。 でも、コードが大きくなり、チーム開発になってくると次のようなトラブルが起きます。

- 関数にどんな型の引数を渡せばいいのかわからない

- 返り値が数値なのか文字列なのか、読まないとわからない

- 別の人が書いたコードを修正するときにエラーが頻発する

たとえば、こんな関数を見てみましょう。

def add(a, b):

return a + b

一見シンプルですが、「a」と「b」は数値なのか文字列なのかがわかりません。 たとえば、次のように使うとどうなるでしょう。

print(add(3, 5)) # 8

print(add("3", "5")) # "35"

動作しますが、結果の型が違います。 後から関数を使う人が混乱する原因になります。

型ヒントをつけるとどう変わるのか?¶

では、型ヒントをつけてみましょう。

def add(a: int, b: int) -> int:

return a + b

このように「引数」と「返り値」に型を明示できます。 実際にはPythonが型を強制するわけではありませんが、型情報がコード上に可視化されることで、理解と保守が格段にラクになります。

VSCodeなどのエディタでも補完機能が働き、「どんな型を渡すべきか」が自動でわかるようになります。 この違いを一度体験すると、もう戻れません。

まずは、変数や関数への型ヒントの書き方を見てみましょう。

変数の型ヒント¶

変数の型ヒントは、変数のあとに「: 型名」を書くだけです。

name: str = "Taro"

age: int = 25

price: float = 19.99

is_active: bool = True

このように型をつけても、Pythonが実行を止めることはありません。 ただし、VSCodeやmypyといったツールが「型の不一致」を教えてくれるようになります。

関数の型ヒント¶

関数の型は、引数や戻り値にも型を指定できます。

def greet(name: str) -> str:

return f"Hello, {name}"

name: str が引数の型、-> str が戻り値の型を示しています。

複数の引数を持つ関数でも同じです。

def add(a: int, b: int) -> int:

return a + b

このように型ヒントを実装していきます。

Pythonの型ヒント一覧表¶

型ヒントで使われる代表的な型を、表にまとめてみました。

| 型名 | 意味 | 使用例 |

|---|---|---|

| int | 整数 | age: int = 25 |

| float | 小数 | price: float = 19.99 |

| str | 文字列 | name: str = "Taro" |

| bool | 真偽値 | flag: bool = True |

| list | リスト | scores: list[int] = [90, 80, 70] |

| dict | 辞書 | data: dict[str, int] = {"a": 1, "b": 2} |

| tuple | タプル | position: tuple[int, int] = (10, 20) |

| Optional | Noneを許容する型 | value: Optional[int] = None |

| Union | 複数の型を許容する | value: Union[int, str] = "OK" |

| Any | なんでもOK | data: Any = "自由" |

この表を覚えておくだけでも、だいぶコードが読みやすくなるはずです。

実務で役立つ型ヒントの使い方¶

私が実際の開発現場で使って「便利だな」と感じたパターンを紹介します。

① データ構造を明確にする¶

チームで扱うデータ構造は、型ヒントでしっかり定義しておくとミスが減ります。

from typing import Dict

User = Dict[str, str]

def get_user() -> User:

return {"name": "Taro", "email": "taro@example.com"}

このように「User」という型エイリアスを定義しておくと、コード全体で統一的に扱えます。

② OptionalでNoneを明示する¶

APIやDBからの値が「None」を返す可能性がある場合、Optionalを使うと意図が伝わりやすいです。

from typing import Optional

def get_name(user_id: int) -> Optional[str]:

if user_id == 1:

return "Taro"

return None

こうしておくことで、「この関数はNoneを返すことがあるんだな」と一目でわかります。

③ Unionで柔軟な関数を定義する¶

Pythonは柔軟な言語なので、Unionを使うことで「複数の型を受け取れる関数」を表現できます。

from typing import Union

def to_str(value: Union[int, float]) -> str:

return str(value)

これなら、intでもfloatでも受け取れることが明確です。

型ヒントを使うとエラーが減る理由¶

実はPythonの型ヒントは静的解析ツールと組み合わせることで真価を発揮します。 特に有名なのが「mypy」というツールです。

mypyを使うと、コードを実行せずに型の不一致をチェックできます。

# mypyによる型チェック

$ mypy sample.py

sample.py:10: error: Argument 1 to "add" has incompatible type "str"; expected "int"

これによって、実行前にエラーを検出できるのです。 私のチームでは、CI(自動テスト)の中にmypyチェックを組み込み、デプロイ前に型エラーを弾くようにしています。

この仕組みを導入してから、バグ発生率が明らかに下がりました。

dataclassとの組み合わせが最強¶

Python 3.7以降で登場したdataclassは、型ヒントと相性抜群です。 たとえば、次のように書くだけで、型安全なデータモデルを定義できます。

from dataclasses import dataclass

@dataclass

class User:

name: str

age: int

email: str

user = User(name="Taro", age=25, email="taro@example.com")

print(user.name)

これだけで、IDEの補完も効き、誤った型を代入したときには警告が出るようになります。 JSONやAPIレスポンスを扱うときにも非常に便利です。

型ヒントは「ドキュメント代わり」にもなる¶

型ヒントがあると、関数の意味が自然と伝わります。 たとえば、次のような関数定義を見比べてみてください。

# 型ヒントなし

def convert(data):

...

型ヒントありの場合は以下のように記述します。

# 型ヒントあり

def convert(data: dict[str, int]) -> list[str]:

...

後者のほうが、どんなデータを受け取って、何を返すのかが一瞬でわかります。

ドキュメントを書かなくても、コード自体が説明書になるのです。

これは特に、チーム開発や引き継ぎのときに大きな差になります。

型ヒントを後から導入するコツ¶

とはいえ、「既存プロジェクトに型ヒントを入れるのは大変そう…」と感じる人もいるでしょう。 私の経験上、型ヒントは少しずつ導入するのがポイントです。

最初から全ての関数に型をつける必要はありません。 まずは次のステップで進めるのがおすすめです。

- 新しく書くコードから型ヒントをつける

- テストがある関数に型を追加する

- よく呼ばれる関数に型を追加する

- mypyを導入して静的チェックを自動化する

このステップを踏むことで、自然に型ヒント文化がチームに根付きます。

型ヒントでPythonは「より強い言語」になる¶

「Pythonに型なんていらない」と思っていた私も、今では「型ヒントなしでは怖い」と感じています。 理由はシンプルで、型ヒントを使うことで、コードの信頼性・可読性・保守性が圧倒的に上がるからです。

特にチームで開発する場合、型ヒントは「共通言語」になります。 これまで「これって文字列だったっけ?」と聞き合っていた時間が、すべて不要になります。

まとめ:型ヒントは「未来の自分」へのプレゼント¶

最後に一言でまとめると、型ヒントは未来の自分へのメッセージです。 今は動くけれど、半年後に見たとき「これ何の関数だっけ?」と思わないように。 未来のあなたが困らないように、今のあなたが型を書いておくのです。

Pythonの型ヒントは難しくありません。 少しずつ取り入れるだけで、コードが見違えるほどクリアになります。

ぜひ今日から、あなたのプロジェクトにも「型ヒント生活」を取り入れてみてください。