Jupyter Notebook利用者が前年比92%増!初心者にも広がる理由とAI時代の活用法

Pythonをブラウザで実行しながら実践的に学ぶ

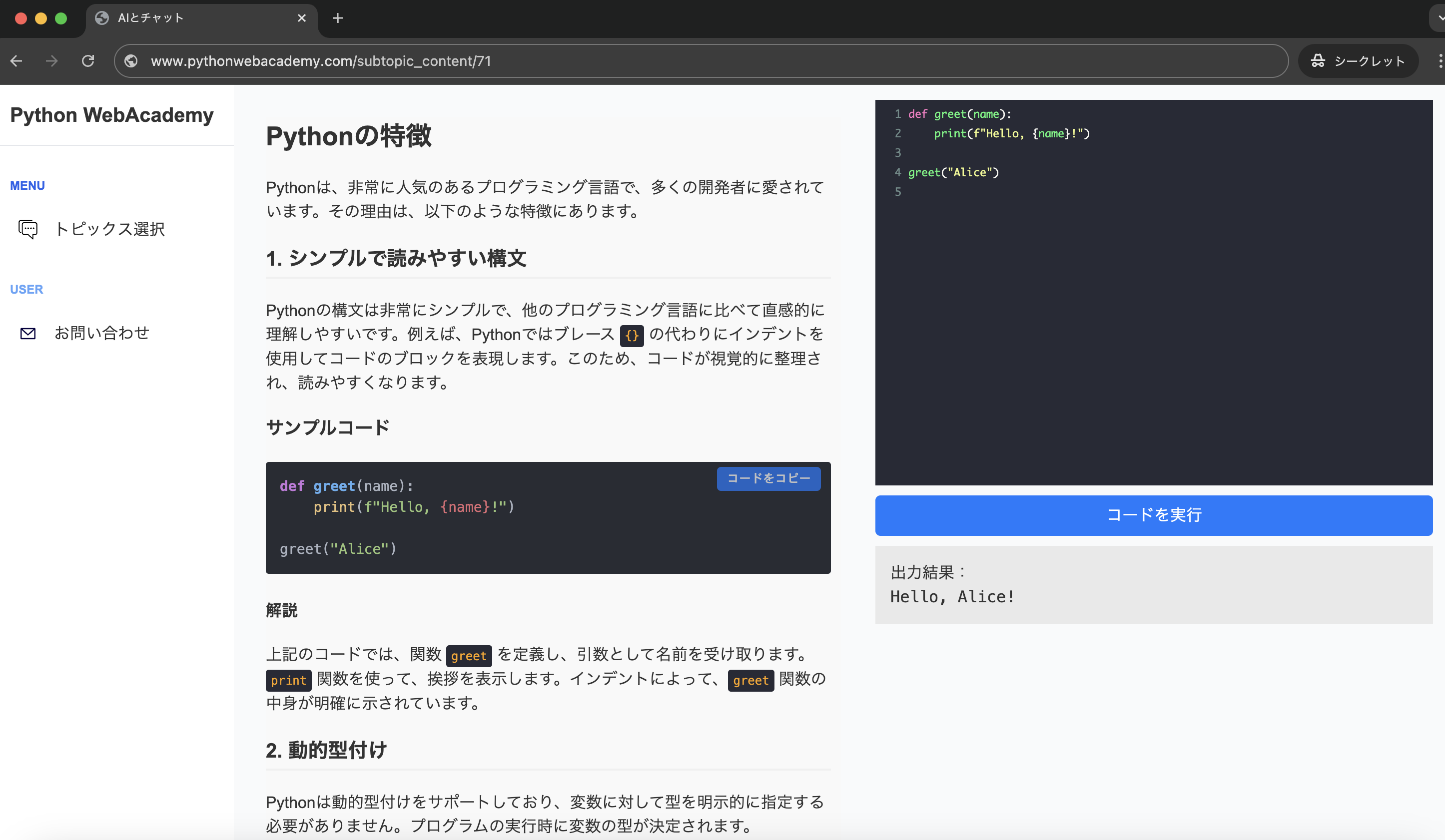

Pythonの基礎からソフトウェアアーキテクチャ,アルゴリズムなどの応用的な内容まで幅広く学べます。

ブラウザ上で直接Pythonコードを試すことができ、実践的なスキルを身につけることが可能です。

「最近、データサイエンスやAIを学んでいる人が増えた気がする」 「Pythonが人気なのは知ってるけど、Jupyter Notebookってそんなにすごいの?」

そんな疑問はありませんか?

2024年のGitHub Octoverse レポートによると、Jupyter Notebookの利用が前年比92%増という驚くべき数字が報告されました。 なぜ、こんなにも利用者が増えているのでしょうか?

この記事では、IT初心者でもわかるようにNotebookの特徴や人気の理由、業界の変化、そして実際にどう使えるのかを具体例を交えて解説します。

Jupyter Notebookとは?初心者にもやさしい理由¶

まず「Notebookって何?」という方のために。

Jupyter Notebookは、プログラムを書く場所と、その結果を表示する場所が同じ画面にあるツールです。 エクセルを使ったことがある方ならイメージしやすいと思います。セルに数式を入れるとすぐに結果が出ますよね?Notebookも同じ感覚です。

たとえば、Pythonで「Hello, World!」と表示するプログラムは次のように書きます。

print("Hello, World!")

実行すると、すぐ下に結果が表示されます。

Hello, World!

この「書いたらすぐに動く」体験が、プログラミング初心者にとってとてもとっつきやすいのです。 さらに、文章や数式、画像も一緒にまとめられるので「学習ノート」としても最適。だから学生や社会人の学習者に人気が広がっています。

Jupyter Notebook利用者が92%増えた3つの理由¶

「なぜ今Notebookがこれほど使われるのか?」 その背景を私なりに整理すると、次の3つのポイントがあります。

1. データサイエンス人口の急増¶

近年のAIブームは、ChatGPTをはじめとする生成AIが一般の人々に広く普及したことが大きな要因です。 これに伴い「自分でもデータを扱ってみたい」「AIを動かす仕組みを理解したい」と考える人が急増しました。

その入口として最も選ばれているのがPythonとJupyter Notebookです。

特にPythonはシンプルでわかりやすい文法と豊富なライブラリが強みです。

例えば、データ分析用のpandas、グラフ作成のmatplotlibやseaborn、AI開発のTensorFlowやPyTorchなど、必要な道具がすべて揃っています。これらをNotebook上で組み合わせれば、初心者でも短時間で「データの読み込み → 可視化 → モデル構築」まで体験できます。

GitHub上でもPython関連のリポジトリは毎年増加しており、世界的に見てもPythonとNotebookは学習者が最初に触れるツールという位置づけになっています。 私自身も新人研修で「まずNotebookを開いてPythonを書いてみましょう」と教えると、プログラミング未経験の人でも数分で成果を体験でき、「思ったより簡単だ!」と驚かれることが多いです。

2. AI支援ツールとの相性¶

Jupyter Notebookがここ数年で急成長したもうひとつの理由は、AI支援ツールとの相性の良さです。 例えばGitHub CopilotやChatGPTをNotebookと組み合わせると、コードを自分でゼロから書けなくても、自然言語で指示を出すだけで必要なコードを提案してくれます。

これは特に初心者にとって革命的です。 通常なら「Pythonでグラフを描くにはどう書けばいいのか?」と検索したり本を調べたりする必要がありますが、Notebook上でAIに「この売上データを月ごとにグラフ化して」と指示するだけで、必要なコードとグラフが数秒で返ってきます。

実際に私がNotebookにChatGPT APIを組み込んだとき、営業データをロードして「上位5商品の売上を棒グラフで表示」と伝えただけで、データ処理からグラフ描画まで自動で出力されました。これにより、プログラミング初心者でも「データを使ってすぐに成果を出す」体験ができるのです。

こうした支援ツールは、単なる便利機能ではなくNotebookの価値を何倍にも高めています。特にビジネスの現場では、「専門知識がなくてもAIの助けで分析できる」ことが導入の決め手になっています。

3. 教育・研修での採用¶

さらにNotebookは教育や研修の現場で急速に普及しています。大学ではデータサイエンスやAIの講義でNotebookを使うのが当たり前になりつつあり、学生は講義ノートをそのまま実行して学べるため、理解が格段に深まります。従来の教科書やスライドでは「理論の理解」が中心でしたが、Notebookを使えば「理論を学んだその場でコードを動かす」ことが可能になったのです。

企業研修でも同じです。私が2023年に担当したケースでは、これまでExcel中心で業務を行っていた社員を対象に、Notebookを使ったデータ分析研修を行いました。 最初は「プログラミングなんて難しそう」と不安がられていましたが、実際に自分の会社の売上データをNotebookに読み込み、AIの力を借りてグラフ化すると「なるほど、これなら使えそうだ!」と手応えを感じてもらえました。数日後には参加者の多くが自力でデータ集計や可視化を行えるようになり、研修後には部署内で「これからはExcelと並行してNotebookも活用しよう」という流れが自然と生まれたのです。

このようにNotebookは、教育の現場では「わかりやすい学習ツール」、企業では「実務に直結する分析ツール」として採用が広がっており、利用者増加の大きな原動力になっています。

Notebookとエクセルの違いを初心者向けに比較¶

Notebookとよく比べられるのがエクセルです。

違いをわかりやすく表にすると以下の通りです。

| 項目 | Jupyter Notebook | Excel |

|---|---|---|

| 主な用途 | データ分析、機械学習、AI実験 | 集計、レポート作成 |

| 実行環境 | Pythonなどのコード | GUIベース |

| 再現性 | 高い(コードで誰でも同じ結果を再現可能) | 中程度(環境やバージョンに依存) |

| 拡張性 | 高い(AIライブラリや可視化ライブラリを利用可能) | 低め(外部連携は限定的) |

| 学習曲線 | 最初はやや急 | 緩やかで直感的 |

つまり、エクセルは「便利な表計算ソフト」、Notebookは「AI時代の実験ノート」という位置づけです。

Notebookでできること:グラフ作成の例¶

では実際にNotebookでどんなことができるのかを見てみましょう。 たとえば利用者数の推移をグラフにする場合、Notebookでは次のように書けます。

import matplotlib.pyplot as plt

# サンプルデータ

years = [2020, 2021, 2022, 2023, 2024]

usage = [10, 25, 40, 70, 135] # 仮の利用数

plt.plot(years, usage, marker="o")

plt.title("Jupyter Notebook利用推移(例)")

plt.xlabel("年")

plt.ylabel("利用数")

plt.show()

すると、Notebook上にグラフが表示されます。 エクセルでもグラフは作れますが、データが増えてもNotebookならコードを少し変えるだけで対応でき、作業効率が高いのです。

AIとの連携:NotebookでChatGPTを使う¶

近年Notebookの人気を押し上げているのが、AIとの連携です。 例えばChatGPT APIを呼び出すコードはとてもシンプルです。

import openai

response = openai.ChatCompletion.create(

model="gpt-4",

messages=[{"role": "user", "content": "こんにちは、今日の天気は?"}]

)

print(response.choices[0].message["content"])

これをNotebookで実行すると、その場でAIが返答してくれます。

このように「数行のコードでAIと対話できる」体験が、非エンジニア層にも人気を広げているのです。

データサイエンス業界の変化とNotebookの役割¶

Jupyter Notebookの利用者急増は、単なる一時的なブームではなく、データサイエンス業界全体の変化と強く結びついています。 ここ数年で業界の常識そのものが変わりつつあり、Notebookはその中心的な役割を担っています。

利用者側の立場で解説します。

研究者・学生¶

研究の現場では、論文で提案されたAIモデルやアルゴリズムを再現することが重要です。

Notebookはコード、数式、解説を一つのファイルにまとめられるため、研究者同士で共有しやすく、論文の再現性を高める強力なツールになっています。

私の周囲でも「論文のGitHubリポジトリにNotebookが含まれているかどうか」で実用性を判断するケースが増えています。学生にとっても、Notebookは理論と実践を同時に学べる教科書として欠かせない存在です。

企業のDX担当¶

企業ではデータ活用が特別な部署の取り組みから全社的な課題へと変わりつつあります。

従来はExcelや専用BIツールで済ませていた分析も、Notebookを使えばAIや統計モデルを組み合わせて高度な分析が可能です。 例えば、顧客データをNotebookに取り込み、AIを用いて離反予測や売上予測を実行する事例が増えています。

私が関わった企業でも「Excelでは限界がある」と感じた社員が、Notebookを導入して業務効率を大幅に改善したケースがありました。

スタートアップ¶

新しいサービスを開発するスタートアップにとって、スピードは命です。

Notebookはアイデアをすぐ形にできるため、プロトタイプ開発の現場で重宝されています。 例えば、顧客の声を自然言語処理で分析するサービスを作る際も、まずNotebookで実験し、うまくいけばシステム化するという流れが一般的になっています。

私が関わったAI系スタートアップでも、Notebookはアイデアの検証ラボとして毎日のように活用されていました。

こうした背景から、Notebookは単なる「学習用ツール」ではなく、研究・ビジネス・起業すべての現場を支える基盤へと進化しているのです。

Notebookは「第二のエクセル」になる?¶

私はJupyter NotebookがAI時代のエクセルになると考えています。

理由はシンプルです。

かつてエクセルが「誰でもデータを扱えるツール」として普及したように、Notebookは誰でもAIを扱える入口になりつつあるからです。

-

教育分野 すでに世界中の大学で、データサイエンスやAIの授業ではNotebookが標準化されています。学生は講義ノートをそのまま実行できるため、「教科書を読むだけ」ではなく「理論を動かしながら学ぶ」ことが可能です。将来的には高校や中学の教育現場にも広がると予想されます。

-

企業 NotebookはAI部門の専門家だけでなく、営業やマーケティングの現場にも浸透し始めています。例えばマーケ部門では「SNSデータを収集してトレンド分析」、営業部門では「顧客リストをAIでスコアリング」といったタスクをNotebook上で行うケースが増えています。つまり「データを少し扱える社員」がNotebookを使うことで、業務の幅が大きく広がっているのです。

-

個人学習 Google Colabなどのクラウドサービスにより、PCに環境を用意しなくても無料でNotebookを使える時代になりました。これは非常に大きな変化で、以前なら「環境構築で挫折」していた初心者が、今ではブラウザを開くだけで学習を始められます。個人が自宅でAIを学ぶハードルは劇的に下がりました。

こうした流れを踏まえると、5年後には「エクセルと同じくらいNotebookも使えるよ」という社会人が当たり前になっている可能性が高いでしょう。エクセルがビジネスの共通言語になったように、NotebookはAI時代の共通言語として定着する未来が見えてきています。

まとめ¶

今回は、Jupyter Notebookについて解説しました。

- AIブームによる学習人口の増加

- AIツールとの相性の良さ

- 教育・研修現場での普及

私の実感としても、Notebookはすでに「研究者やエンジニア専用ツール」ではなくなり、AIを触る最初のステップとして幅広い層に使われています。

これからAIやデータサイエンスを始めたい方にとって、Jupyter Notebookは欠かせない存在になるでしょう。

👉 まずはJupter NotebookやGoogle Colabを開いて「Hello, World!」を実行してみませんか? わずか数分で、あなたも92%増加の流れに参加できます。