Python 3.14ベータが始動!新機能について解説します。

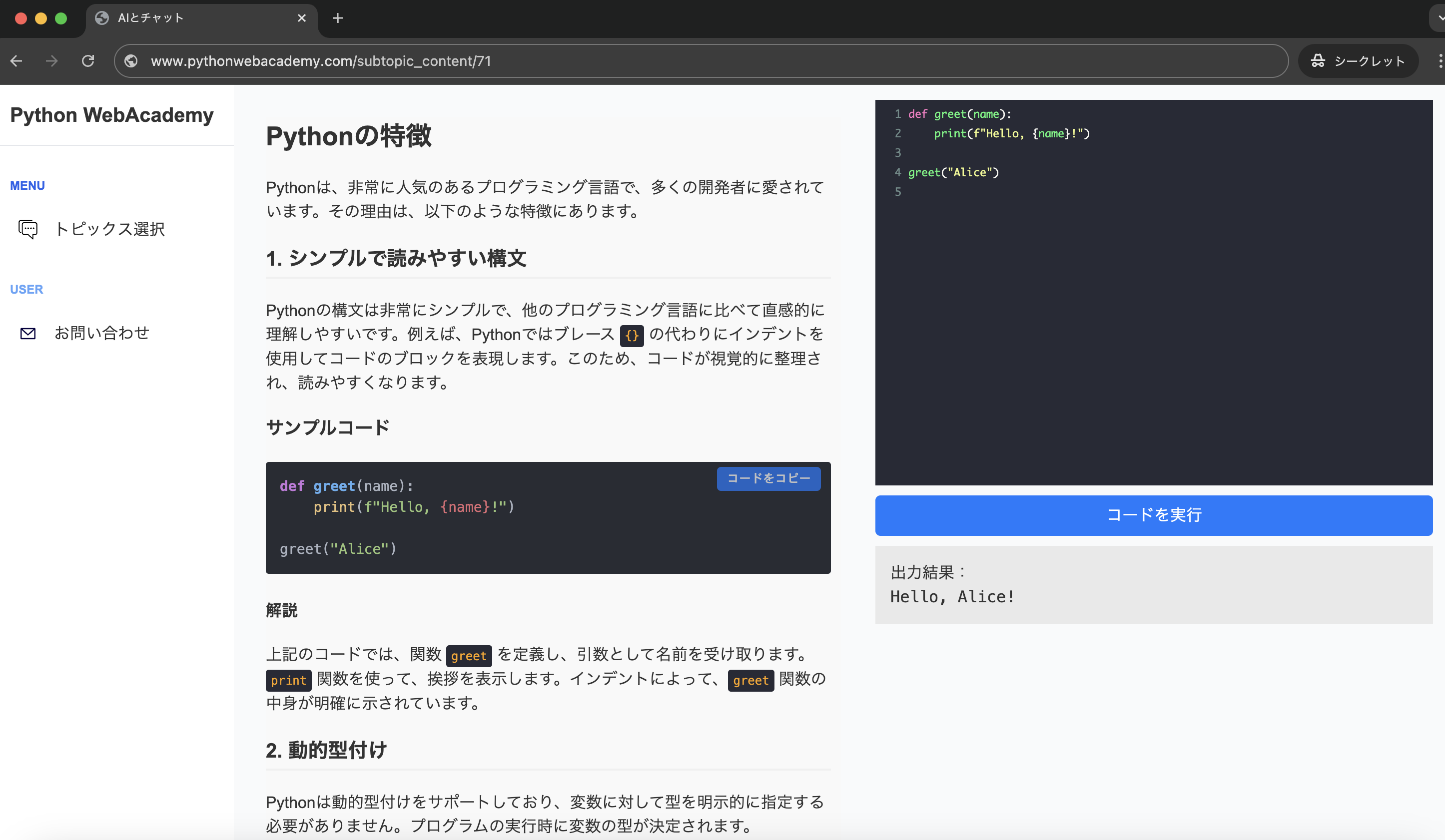

Pythonをブラウザで実行しながら実践的に学ぶ

Pythonの基礎からソフトウェアアーキテクチャ,アルゴリズムなどの応用的な内容まで幅広く学べます。

ブラウザ上で直接Pythonコードを試すことができ、実践的なスキルを身につけることが可能です。

2025年6月、Python 3.14がついに「ベータ段階」に入りました。

正式リリースは2025年10月予定で、すでに機能の凍結(feature freeze)が行われ、新機能の追加は原則ストップしています。

つまり、今回のベータ版に含まれている機能が、3.14の目玉となるわけです。

この記事では、

- Python 3.14の新機能をわかりやすく解説

- 実際にエンジニア歴10年の私がどう感じたか、現場目線のコメント

- 「この機能はどう活かせるか?」という実務的な視点

をまとめていきます。

「Pythonを触ってはいるけど、バージョンアップ情報はあまり追ってない」という方や、「次の案件でPythonを使う予定がある」という方に役立つ内容にしました。

Python 3.14の主な新機能まとめ¶

まずは一次情報として、公式PEPやPython公式ブログなどから発表されている主な新機能を整理します。

1. テンプレート文字列の導入¶

これまでPythonには f-string がありましたが、さらに「テンプレート文字列」という新しい記法が導入されます。目的は「より安全で表現力の高い文字列フォーマット」 です。

f-stringの場合は、以下のように記述します。

# f-string の場合(式評価あり)

name = "Alice"

age = 30

print(f"{name} is {age + 1} years old.")

# => Alice is 31 years old

f-string では age + 1 のように Python式を直接評価できる ので柔軟ですが、外部入力を埋め込むときに危険です。

テンプレート文字列の場合(Python 3.14新機能)のサンプルコードはこちらになります。

from string import Template

# ユーザー入力を含む値

user_data = {

"name": "Alice",

"age": "30"

}

# テンプレート文字列の定義

tmpl = Template("$name is $age years old.")

# 安全に置換(式評価はされない)

print(tmpl.substitute(user_data))

# => Alice is 30 years old

ここでは $name や $age が 文字列としてそのまま置き換わる だけで、$age + 1 のような式は評価されません。

外部入力を安全に埋め込むサンプルコードを見てみましょう。

from string import Template

user_input = {

"username": "bob; DROP TABLE users;", # 悪意ある入力を想定

}

tmpl = Template("Welcome, $username!")

# substitute は単純な文字列置換のみ行う

print(tmpl.substitute(user_input))

# => Welcome, bob; DROP TABLE users!

f"{username}"で式展開していたら、インジェクションにつながる可能性がありましたが、テンプレート文字列では コード実行されないため安全 です。

私の感想: f-stringでも十分便利なのに、さらに新しい仕組みが入るというのは驚きました。ただ、f-stringは任意の式評価が可能なので、セキュリティ上のリスクがありました。テンプレート文字列は、そうしたリスクを避けつつ使える場面が増えそうです。Web開発や外部入力を扱うシステムでは特に安心ですね。

2. 安全な外部デバッガの導入¶

Pythonのデバッグといえば pdb や ipdb が有名ですが、外部デバッガとの連携に新しい仕組みが導入されます。これにより、外部ツールからPythonプログラムを安全に制御できるようになります。

私の感想: データ分析系の現場で「Jupyter Notebookのデバッグがつらい」とよく聞きます。3.14の改善で、VS CodeやPyCharmとの連携がさらに強化されれば、実務でのトラブルシューティングがかなり楽になるのではと期待しています。

3. Sigstoreによる署名サポート¶

Pythonパッケージのセキュリティが強化されます。特にPyPIで配布されるパッケージに「Sigstore署名」が導入され、信頼性の担保が容易になります。

私の感想: これは正直、かなり大きいです。これまでPyPIにはマルウェア混入事件が何度もありました。エンジニアとして「このライブラリは安全か?」と常に気にする必要がありましたが、Sigstoreによる透明性と署名検証の仕組みが整えば、セキュリティ事故はかなり減るはずです。特に企業案件では歓迎されるはずです。

4. JITコンパイラの性能改善¶

Python 3.11以降で大幅な高速化が進んでいますが、3.14では「JIT(Just-In-Time)コンパイラ」の改善が大きなトピックです。これにより、実行速度がさらに上がると期待されています。

私の感想: Pythonは「遅い」とよく言われます。特に数値計算やループ処理で顕著ですが、JITが本格的に安定してくれば、CythonやNumbaをわざわざ導入しなくても高速化できる未来が見えてきます。もちろんC++やRustほどの速度は無理ですが、「十分に速いPython」への進化は本当にありがたいですね。

エンジニア歴10年の私が注目するポイント¶

実務で効くのは「セキュリティ」と「デバッグ」¶

- Sigstore対応で「ライブラリ選定時の不安が減る」

- 外部デバッガ連携で「開発効率が上がる」

現場では、速度よりも「安心して使えるか」「バグを潰せるか」が大事です。その意味で、Python 3.14はかなり実務寄りの改善が多いと感じます。

パフォーマンス改善は長期的な追い風¶

AI開発やデータ分析では、計算量が膨大になります。JIT改善はすぐに体感できるほどではないかもしれませんが、今後数年単位で「Pythonが遅い」という印象を覆す可能性があります。

学習コストはどうか?¶

テンプレート文字列など新しい構文が増えると、「初心者が覚えることが増えるのでは?」という懸念があります。ただし、これは従来のf-stringの代替ではなく、あくまで「用途に応じて使い分け」できる追加機能。初学者が混乱しないよう、ドキュメントや教材側の工夫に期待したいですね。

今後のPython 3.14のロードマップ¶

Python 3.14のスケジュールについては以下の通りです。

- 2025年6月 ベータ版公開

- 2025年8月 リリース候補版(RC)

- 2025年10月 正式リリース

正式リリースまでは大きな機能追加はなく、安定化・バグ修正が中心になります。私としては、RC版が出たら社内の検証環境に導入して、移行の影響を確認する予定です。

まとめ¶

Python 3.14は、

- テンプレート文字列でより安全な文字列操作

- 外部デバッガ連携で開発効率UP

- Sigstore署名でセキュリティ強化

- JIT改善でさらなる高速化 という「実務に効く進化」を遂げています。

私の個人的な感想からすると、特にSigstore対応とデバッガ改善は現場に直結するありがたい機能です。速度改善ももちろん楽しみですが、毎日の開発で「安心して使える」「デバッグが楽になる」ことの方が価値が大きいと感じています。

これからPythonを学ぶ人や、すでに使っている人にとっても、3.14は注目すべきバージョンになるでしょう。正式リリース後は、早めに検証してプロジェクトに取り入れるかどうかを考えてみましょう!

ここまでお読みいただきありがとうございました。