Pythonのfor文やif文を1行で書く方法

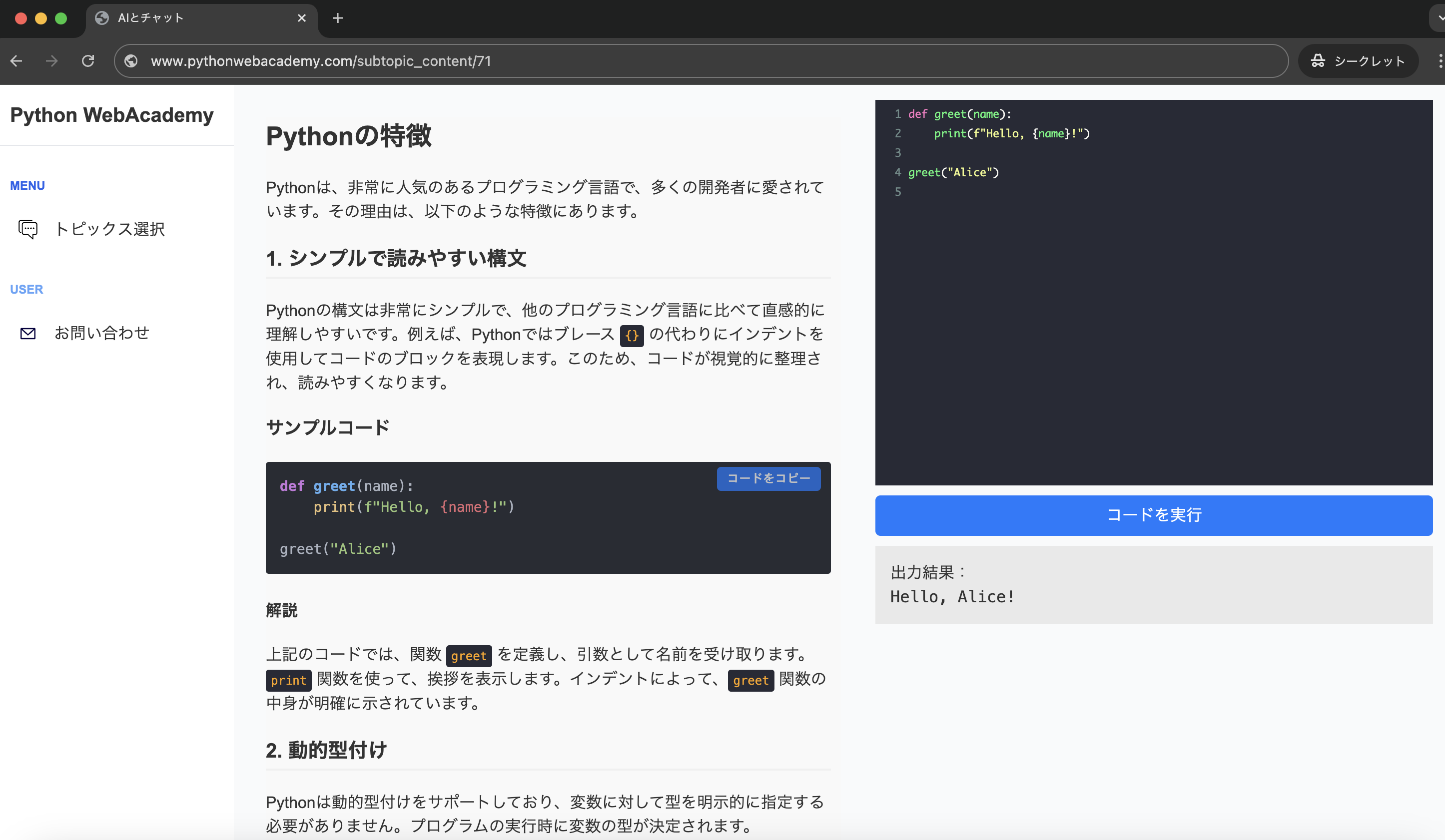

Pythonをブラウザで実行しながら実践的に学ぶ

Pythonの基礎からソフトウェアアーキテクチャ,アルゴリズムなどの応用的な内容まで幅広く学べます。

ブラウザ上で直接Pythonコードを試すことができ、実践的なスキルを身につけることが可能です。

Pythonを書いているときに、「もっとコードを短く、スッキリ書けないかな?」と思ったことはありませんか?

私自身、エンジニアとして10年以上Pythonを書いてきましたが、最初の頃はfor文やif文を1行で書くワンライナー構文にかなり苦戦しました。

この記事では、Pythonのfor文やif文を「1行で書く方法」を、初心者でも理解できるようにやさしく解説します。 「1行で書ける」と聞くと難しそうに感じるかもしれませんが、ポイントを押さえれば誰でも使えるようになります。

まずはおさらい:Pythonのfor文とif文の基本¶

「1行で書く方法」を理解するには、まず普通の書き方を押さえておくことが大事です。

ここで一度、基本の形を復習しておきましょう。

# 通常のfor文

fruits = ["apple", "banana", "orange"]

for fruit in fruits:

print(fruit)

このコードは、「fruits」というリストを順番に取り出して出力しています。

結果はこうなります

apple

banana

orange

とてもシンプルですね。 次にif文の基本も見てみましょう。

x = 10

if x > 5:

print("xは5より大きいです")

else:

print("xは5以下です")

これも基本的な構文ですが、慣れないうちはインデント(字下げ)やコロンの位置でつまずきやすいです。 しかしPythonには、こうした処理を1行にまとめるスマートな書き方が存在します。

for文を1行で書くには?「内包表記」がカギ¶

Pythonでfor文を1行に書く代表的な方法は、リスト内包表記(List Comprehension)です。

これはPython独特の文法で、リストを作るときによく使われます。 普通に書くと4〜5行かかる処理を、1行でスッキリ書けるのが魅力です。

例:リストの要素を2倍にする¶

以下は、リストの要素を2倍にするサンプルコードです。

numbers = [1, 2, 3, 4, 5]

doubled = [n * 2 for n in numbers]

print(doubled)

結果は以下の通り。

[2, 4, 6, 8, 10]

同じ処理を普通のfor文で書くと、こうなります。

numbers = [1, 2, 3, 4, 5]

doubled = []

for n in numbers:

doubled.append(n * 2)

print(doubled)

つまり、4行かかっていた処理が1行で書けるようになるんです。

これが「内包表記(Comprehension)」の強さです。

if文を1行で書く方法:「三項演算子」¶

if文にも1行で書く方法があります。 Pythonでは「条件式(三項演算子)」という形で書けます。

基本構文は以下の通りです。

A if 条件 else B

これは「条件がTrueならA、FalseならBを返す」という書き方です。

少し例を見てみましょう。

x = 10

result = "大きい" if x > 5 else "小さい"

print(result)

実行すると、以下のように表示されます。

大きい

もしxが3だったら、「小さい」と表示されます。 一見難しそうですが、「ifの前がTrueのとき」「elseの後がFalseのとき」と考えると覚えやすいです。

for文+if文を1行で組み合わせる¶

Pythonでは、for文とif文を同時に1行にまとめることもできます これは「内包表記+条件式」を組み合わせたテクニックです。

例:偶数だけを取り出す¶

以下は、偶数だけを取り出すサンプルコードです。

numbers = [1, 2, 3, 4, 5, 6]

evens = [n for n in numbers if n % 2 == 0]

print(evens)

出力結果は、以下のようになります。

[2, 4, 6]

「for n in numbers」でループしつつ、「if n % 2 == 0」で偶数のみ抽出しています。

これを普通に書くと、以下のようになります。

evens = []

for n in numbers:

if n % 2 == 0:

evens.append(n)

同じ処理が、ここまでスッキリ1行になるのは気持ちいいですよね。

一覧で整理!Pythonのfor文・if文ワンライナーまとめ¶

ここまで紹介してきた内容を、わかりやすく表にまとめました。

| 処理内容 | 通常の書き方 | 1行での書き方 |

|---|---|---|

| for文 | for item in list: … | [処理(item) for item in list] |

| if文 | if 条件: … else: … | A if 条件 else B |

| for+if | for item in list: if 条件: … | [処理(item) for item in list if 条件] |

| for+if+else | for item in list: if 条件: … else: … | [A if 条件 else B for item in list] |

ワンライナーを使いこなすための練習ステップ¶

いきなり全部1行で書こうとすると混乱します。

そこで、私が新人エンジニアを教えるときによく勧めている「3ステップ練習法」を紹介します。

- まずは通常のfor文・if文で書く

- 中の処理を1行にまとめてみる

- それを内包表記や条件式に置き換える

たとえば「奇数だけを2倍にする」処理を考えてみましょう。

ステップ1¶

まずは通常のfor文・if文で書いてみましょう。

numbers = [1, 2, 3, 4, 5]

result = []

for n in numbers:

if n % 2 == 1:

result.append(n * 2)

print(result)

ステップ2¶

「append」の部分を意識して1行にできそうだなと考えます。

ステップ3¶

「append」の部分を内包表記や条件式に置き換えます。 最終形はこうなります。

result = [n * 2 for n in numbers if n % 2 == 1]

print(result)

こうやって、少しずつ慣れていくと自然と身につきます。

実務での注意点:1行に書きすぎない!¶

ここまで「1行で書く方法」を紹介してきましたが、1行で書ける=1行で書くべきではありません。 エンジニア歴10年の経験から言うと、可読性を犠牲にしてまで短くするのは逆効果です。

特に初心者がやりがちなミスがこちらです。

# NG例:読みづらい

result = [x * 2 if x % 2 == 0 else x + 1 for x in numbers if x > 0 and x < 100]

一見「かっこいい」ですが、後から見返すと何をしているか分かりにくい。 チーム開発では他の人も読むので、「短い」より「読みやすい」を優先するのが鉄則です。

まとめ¶

最後にこの記事のポイントをまとめます。

- for文やif文は「内包表記」や「三項演算子」で1行にできる

- ただし、読みやすさを最優先する

- 実務では「短いより、わかりやすい」が大事

- 慣れるためには、まず普通の書き方で理解すること

Pythonの良さは、読みやすさにあります。 その文化を大切にしながら、1行構文を便利なツールとして取り入れていくのがベストです。

ここまでお読みいただき、ありがとうございました!