Pythonのpipとは?Pythonのライブラリを管理するコマンド

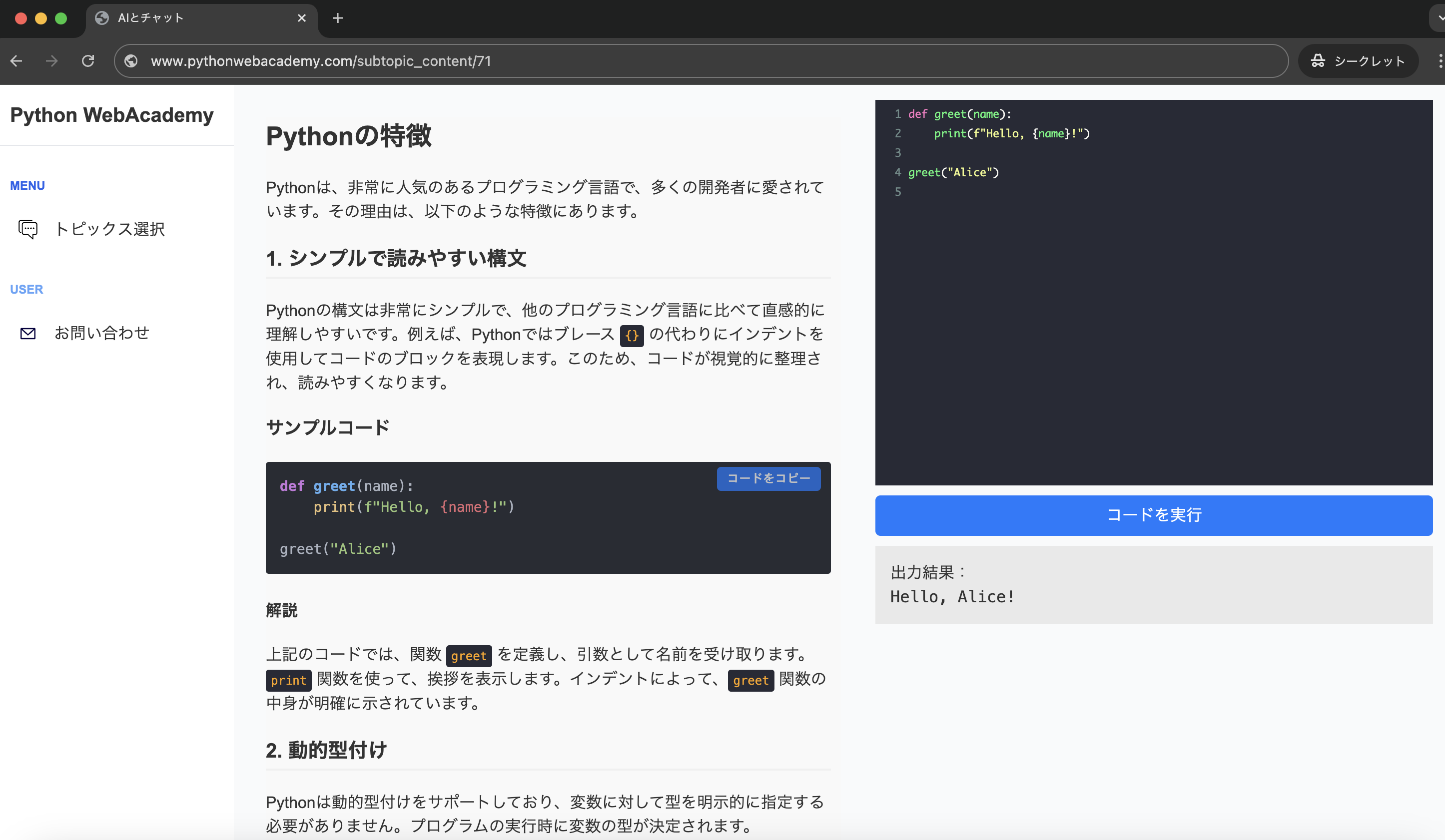

Pythonをブラウザで実行しながら実践的に学ぶ

Pythonの基礎からソフトウェアアーキテクチャ,アルゴリズムなどの応用的な内容まで幅広く学べます。

ブラウザ上で直接Pythonコードを試すことができ、実践的なスキルを身につけることが可能です。

Pythonを学び始めると、必ず耳にする言葉のひとつがpipです。

最初は「なんとなく必要そうだけど、正直よくわからない」という方も多いのではないでしょうか。 私自身もPythonを始めたばかりのころは、pipコマンドを叩くたびに「これで本当に合っているのかな?」と不安になっていました。

ですが、pipをきちんと理解すると、Pythonでの開発や学習が一気にスムーズになります。

この記事では、IT初心者の方でも迷わずに理解できるよう、pipの基礎から実際の使い方、よくあるトラブルとその解決方法までをわかりやすく解説していきます。

そもそも外部ライブラリやパッケージって何?

という根本的な疑問にも触れるので、Pythonを始めたばかりの人でも読み進めやすい内容になっています。

pipとは何か?¶

まずは「pipってそもそも何?」という疑問から整理してみましょう。

pipは Python Package Installer の略で、Pythonの外部ライブラリやパッケージを簡単にインストールするためのツールです。

ここで出てくる「パッケージ」や「ライブラリ」という言葉は、初心者には少しわかりにくいかもしれません。

簡単に言えば、すでに誰かが作って公開してくれている便利な機能のセットだと思えば大丈夫です。

たとえば、Pythonだけでも「足し算」や「文字列の処理」など基本的なことはできます。でも「Excelのファイルを読み書きしたい」とか「グラフを描きたい」といった場面になると、標準機能だけでは大変です。そこで登場するのが外部ライブラリです。先人が作ってくれた便利なツールを借りれば、自分でゼロから作らなくても一瞬で実現できるのです。

それぞれについて、まとめると以下のようになります。

- ライブラリ: 便利な機能をまとめたもの。

- パッケージ: ライブラリをさらに整理して配布できる形にしたもの。

そしてpipは、これらをインターネットから簡単に持ってきてインストールするための道具、というわけです。

pipコマンドの使い方¶

例えば、データ分析でよく使われる「pandas」というライブラリを入れたいときには、以下のようにコマンドを入力します。

pip install pandas

#構文

pip install [パッケージ名]

これだけで、必要なファイルを自動的に取得してインストールしてくれます。 もしpipがなかったら、自分でソースコードを探して、ダウンロードして、正しいフォルダに置いて……とかなり面倒な手順を踏む必要があります。

pipのおかげで、Python開発は誰にとっても身近で効率的なものになっているのです。

pipのインストールとバージョン確認¶

多くの場合、Pythonをインストールするとpipも一緒に入っています。 ですが、環境によってはpipが古かったり、そもそもインストールされていない場合もあります。

そのため、最初に確認しておくことをおすすめします。

pipのバージョンを確認するには次のように入力します。

pip --version

このコマンドを打つと、現在のpipのバージョンと、どこにインストールされているのかが表示されます。 もし「pipが見つかりません」といったエラーが出る場合は、インストールされていないか、PATHが通っていない可能性があります。

その場合は、Python公式サイトにあるget-pip.pyを利用したり、インストーラーの設定を見直す必要があります。

また、pipは定期的にアップデートされており、新しいバージョンのほうが早く動いたり、トラブルが少なかったりします。最新のpipを利用したいときには次のように入力します。

python -m pip install --upgrade pip

このコマンドを実行すると、自分の環境に入っているpipが新しいものに置き換わります。 古いpipだとインストールに失敗することがあるので、トラブルを避けたいなら定期的にアップデートしておくと安心です。

pipの基本的な使い方¶

pipの魅力は、簡単なコマンドだけでライブラリを管理できるところです。 「インストール」「削除」「一覧表示」「詳細確認」といった操作を直感的に行えるので、Pythonを触り始めたばかりの人でもすぐに活用できます。

ライブラリのインストール¶

まずは、インストール方法です。 先ほどもご紹介しましたが、再度説明します。

pip install ライブラリ名

必要なライブラリをインターネットから取得してインストールします。 例えば「requests」というHTTP通信を扱うライブラリを入れると、Webサイトにアクセスする処理を数行で書けるようになります。

アンインストール¶

不必要なライブラリを削除する場合は以下のように実行します。

pip uninstall ライブラリ名

もう使わないライブラリは削除できます。 Python本体には影響しないので、安心して試したり削除したりできます。

インストール済みライブラリの一覧表示¶

現在インストール済みのライブラリの一覧を表示するには、以下のように実行します。

pip list

今の環境にどんなライブラリが入っているかを確認できます。複数のプロジェクトを扱っているときに役立ちます。

特定ライブラリの詳細情報¶

特定のライブラリの詳細情報を調べる場合は、以下のように実行します。

pip show ライブラリ名

インストール先や依存関係、バージョンなどを調べられます。特にチーム開発では重要な情報です。

こうしてみると、とてもシンプルで覚えやすいことがわかります。

ですが、実際にプロジェクトで使い始めると「複数のライブラリを一括管理したい」「環境ごとにバージョンを揃えたい」といったニーズも出てきます。

そのときに役立つのがrequirements.txtという仕組みです。

requirements.txtで環境を共有する¶

Pythonのプロジェクトでは、必要なライブラリの一覧を「requirements.txt」というファイルに書き出すのが一般的です。 このファイルを共有すれば、他の人や別のパソコンでも同じ環境を再現できます。

例えば、次のような内容のファイル(requirements.txt)を用意します。

pandas==1.5.3

numpy==1.24.2

matplotlib==3.7.1

もしくは、以下のコマンドを実行することで、現在のライブラリの情報をrequirements.txtに写すことができます。

pip freeze > requirements.txt

これを保存しておけば、以下のコマンドで一度にインストールできます。

pip install -r requirements.txt

大規模な開発やチームでの共同作業では必須の仕組みです。 昨日まで動いていたのに今日は動かないというトラブルの多くは、ライブラリのバージョン違いが原因です。

requirements.txtを使えば、こうした問題をぐっと減らせます。

よくあるトラブルと遅い事例¶

pipを使っていると、「なかなかインストールが終わらない」という状況に遭遇することがあります。 特に大きなライブラリや依存関係の多いパッケージをインストールするときに起こりやすいです。

例えば「scipy」や「tensorflow」といった科学技術系ライブラリはサイズが大きく、ネットワーク環境が遅いとダウンロードにかなり時間がかかります。

pip install tensorflow

こうした場合、国内のミラーサーバーを指定してインストールすると改善することがあります。

pip install -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple tensorflow

また、Pythonのバージョンや他のライブラリとの依存関係によっては、最適な組み合わせを探す処理に時間がかかることもあります。 そのため、requirements.txtでバージョンを固定しておくのが実践的な解決策になります。

pipと仮想環境の関係¶

pipを便利に使うためには「仮想環境」とセットで覚えておくことをおすすめします。 仮想環境とは、プロジェクトごとに独立したPython環境を作る仕組みです。

例えば、あるプロジェクトではDjangoの2系を使いたいけれど、別のプロジェクトでは最新の4系を使いたい、という場合があります。 システム全体に1つだけインストールしていると衝突が起きますが、仮想環境を作ればそれぞれ独立して管理できます。

python -m venv venv

# Windows

venv\Scripts\activate

# Mac/Linux

source venv/bin/activate

この状態でpipを使えば、その仮想環境専用にライブラリをインストールできます。 これにより、プロジェクトごとにきれいな環境を維持でき、トラブルも減らせます。

主なpipコマンドの一覧表¶

ここで、pipの主要なコマンドを表にまとめておきましょう。 あとから見直すときに便利です。

| コマンド | 説明 |

|---|---|

| pip install ライブラリ名 | 新しいライブラリをインストール |

| pip uninstall ライブラリ名 | ライブラリを削除 |

| pip list | インストール済みのライブラリ一覧を表示 |

| pip show ライブラリ名 | 指定ライブラリの詳細を表示 |

| pip freeze | requirements.txt用に出力 |

| pip install -r requirements.txt | 一括インストール |

| python -m pip install --upgrade pip | pipを最新化 |

pipの裏側を少しだけ覗いてみる¶

pipは「PyPI(Python Package Index)」という巨大なライブラリ倉庫からパッケージを取得しています。 世界中の開発者が自作のライブラリをここに公開しており、pipはそこから必要なものをダウンロードしているのです。

つまりpipを通して、世界中の知識やノウハウを自分のパソコンに持ってきて、すぐに活用できるということです。 これこそが、Pythonが学習や開発で広く使われている大きな理由のひとつです。

まとめ:pipを使いこなしてPythonをもっと快適に¶

今回の記事では、pipの基本から応用までを丁寧に解説しました。 最初は「コマンドが難しそう」と感じるかもしれませんが、実際には数行のシンプルな命令で十分に活用できます。

pipを理解すると、Pythonの世界がぐっと広がり、機械学習、Web開発、データ分析などさまざまな分野に挑戦しやすくなります。 さらに仮想環境と組み合わせることで、複雑なライブラリ管理もスマートに行えるようになります。

もしこれからPythonを本格的に学んでいくなら、pipは必ずマスターしておきたいツールです。 最初は小さなライブラリを試すところから始めて、慣れてきたらrequirements.txtやミラーサーバーの利用なども活用してみてください。pipを味方につければ、Pythonの学習も開発も驚くほど快適になりますよ。

ここまでお読みいただきありがとうございました!