Poetryとは?pipとの違いと使い方をやさしく解説

Pythonをブラウザで実行しながら実践的に学ぶ

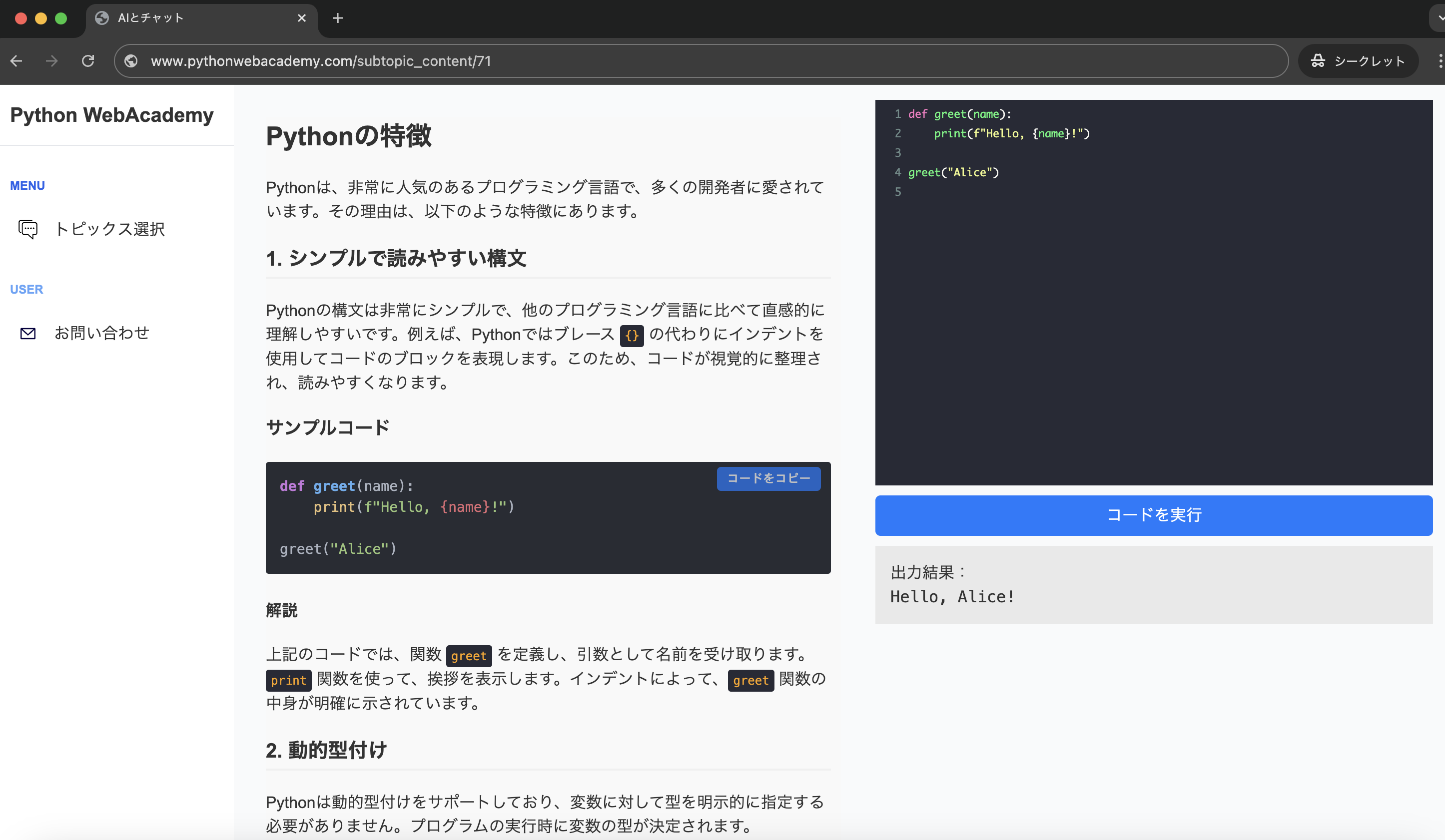

Pythonの基礎からソフトウェアアーキテクチャ,アルゴリズムなどの応用的な内容まで幅広く学べます。

ブラウザ上で直接Pythonコードを試すことができ、実践的なスキルを身につけることが可能です。

Pythonを勉強していると、必ず出会うのが「パッケージ管理」の話です。

「ライブラリをインストールするには pip を使う」

──これは多くの初心者が最初に学ぶことですよね。

でも最近、Pythonコミュニティで注目されているのが Poetry(ポエトリー) です。 「pipと何が違うの?」「本当に必要なの?」と疑問に思う方も多いでしょう。

この記事では、IT初心者でも理解できるように、Poetryの基本やpipとの違い、実際の使い方を わかりやすく丁寧に 解説していきます。

そもそもPoetryとは?¶

まずはPoetryが何者なのか、イメージからつかんでみましょう。

Poetryは、Pythonの パッケージ管理ツール の一つです。 つまり、Pythonでアプリやツールを作るときに必要なライブラリを管理してくれる仕組みです。

「え、それってpipでもできるんじゃないの?」

──そう思った方は大正解です。

pipもパッケージ管理ツールですが、Poetryはそこからさらに進化していて、

- パッケージのインストール

- 依存関係の管理

- 仮想環境の作成

- パッケージの公開

これらを 一括で便利に扱える のがPoetryの特徴です。

pipは「ドライバー」だとすると、Poetryは「ナビ付き自動車」みたいなものです。 目的地(アプリ完成)まで、よりスムーズに運んでくれるイメージです!

pipとPoetryの違いを表で整理してみよう¶

言葉だけだとわかりにくいので、pipとPoetryを並べて比較してみましょう。

| 機能・特徴 | pip | Poetry |

|---|---|---|

| 基本機能 | パッケージのインストール・アンインストール | パッケージ管理+依存関係管理+仮想環境管理まで一括 |

| 依存関係の管理 | 手動でrequirements.txtを更新 | pyproject.tomlに自動で記録し、整合性を保つ |

| 仮想環境 | venvやvirtualenvを別途使う必要あり | 自動でプロジェクトごとに仮想環境を作成 |

| パッケージ公開 | pip単体では不可(twineなどを併用) | Poetry単体でPyPIに公開可能 |

| 学習コスト | 低い(初心者向け) | やや高い(慣れるまで数日必要) |

| チーム開発 | requirements.txtの内容が人によってずれることも | lockファイルで全員同じ環境を再現できる |

こうして比べると、Poetryは「pip+便利な機能セット」という感じが伝わるのではないでしょうか?

なぜPoetryが注目されているのか?¶

では、なぜ今Poetryが人気を集めているのでしょうか。 いくつか理由を挙げてみます。

依存関係の地獄を避けられる¶

pipだけだと、ライブラリ同士のバージョンが衝突して「動かない!」となることがよくあります。 Poetryはそのあたりを自動で調整してくれるので安心です。

仮想環境の作成がラク¶

venvを手動で作ったり、どの環境で動いているのか迷うことが減ります。 Poetryはプロジェクト単位で仮想環境を自動管理してくれます。

チーム開発に強い¶

同じ環境を全員が再現できるので、「自分の環境では動くんだけど……」というありがちなトラブルを減らせます。

パッケージ公開がスムーズ¶

自分のライブラリをPyPIに公開するのもPoetryだけで完結します。

これを聞くと「pipで十分じゃないの?」という方も、

「なるほど、規模が大きくなったらPoetryの方が便利そうだな」と思えてきませんか?

Poetryのインストール方法¶

では実際にPoetryを使ってみましょう。 まずはインストールです。

# macOS / Linux の場合

curl -sSL https://install.python-poetry.org | python3 -

# Windows (PowerShell)

(Invoke-WebRequest -Uri https://install.python-poetry.org -UseBasicParsing).Content | py -

インストールが完了したら、次のコマンドで確認します。

poetry --version

バージョンが表示されれば準備OKです。

新しいプロジェクトを作ってみる¶

次に、Poetryで新しいプロジェクトを作ってみましょう。

poetry new my_project

これで「my_project」というディレクトリが作られ、その中に pyproject.toml というファイルが生成されます。

これがPoetryの「心臓部」で、依存関係やプロジェクト情報をすべて記録してくれるファイルです。

パッケージをインストールする方法¶

では、実際にライブラリを入れてみましょう。 例えば有名なリクエストライブラリをインストールするにはこうします。

cd my_project

poetry add requests

すると pyproject.toml に「requests」が追加され、

さらに poetry.lock というファイルも作られます。

このlockファイルのおかげで、チーム全員が同じ環境を再現できるのです。

プログラムを実行してみる¶

Poetryで管理している環境内でプログラムを実行するのも簡単です。

poetry run python main.py

これで、仮想環境に切り替えることなくプロジェクト内のPythonを使って実行できます。 「いちいちvenvをアクティベートする必要がない」──これ、地味に便利なんです。

pipとPoetry、どっちを使うべき?¶

ここまで読んで「じゃあpipはもういらないの?」と思った方もいるかもしれません。

結論を言うと、両方とも大切 です。

- 学習や小さなスクリプト → pipで十分

- 本格的なアプリ開発やチーム開発 → Poetryが便利

という使い分けが現実的でしょう

初心者のうちはpipで十分ですが、 「大きなプロジェクトに挑戦したい」「チームで開発したい」と思ったときにPoetryを知っていると一気にステップアップできます。

まとめ¶

この記事では、Poetryについて以下のポイントを解説しました。

- Poetryはpipを進化させたようなパッケージ管理ツール

- 依存関係管理や仮想環境作成が自動でできる

- チーム開発やパッケージ公開に強みがある

- pipとPoetryは使い分けるのがおすすめ

最初は少し学習コストが高く感じるかもしれません。

でも一度慣れてしまえば「なんでもっと早く使わなかったんだろう!」と思うはずです。

あなたは今、どんなPythonプロジェクトに取り組んでいますか?

もし本格的に開発してみたいと思っているなら、この機会にPoetryを試してみるのも良いかもしれませんね。

ここまでお読みいただき、ありがとうございました!