なぜ、AI・機械学習はPythonなのか?——歴史と技術から読み解く決定的理由

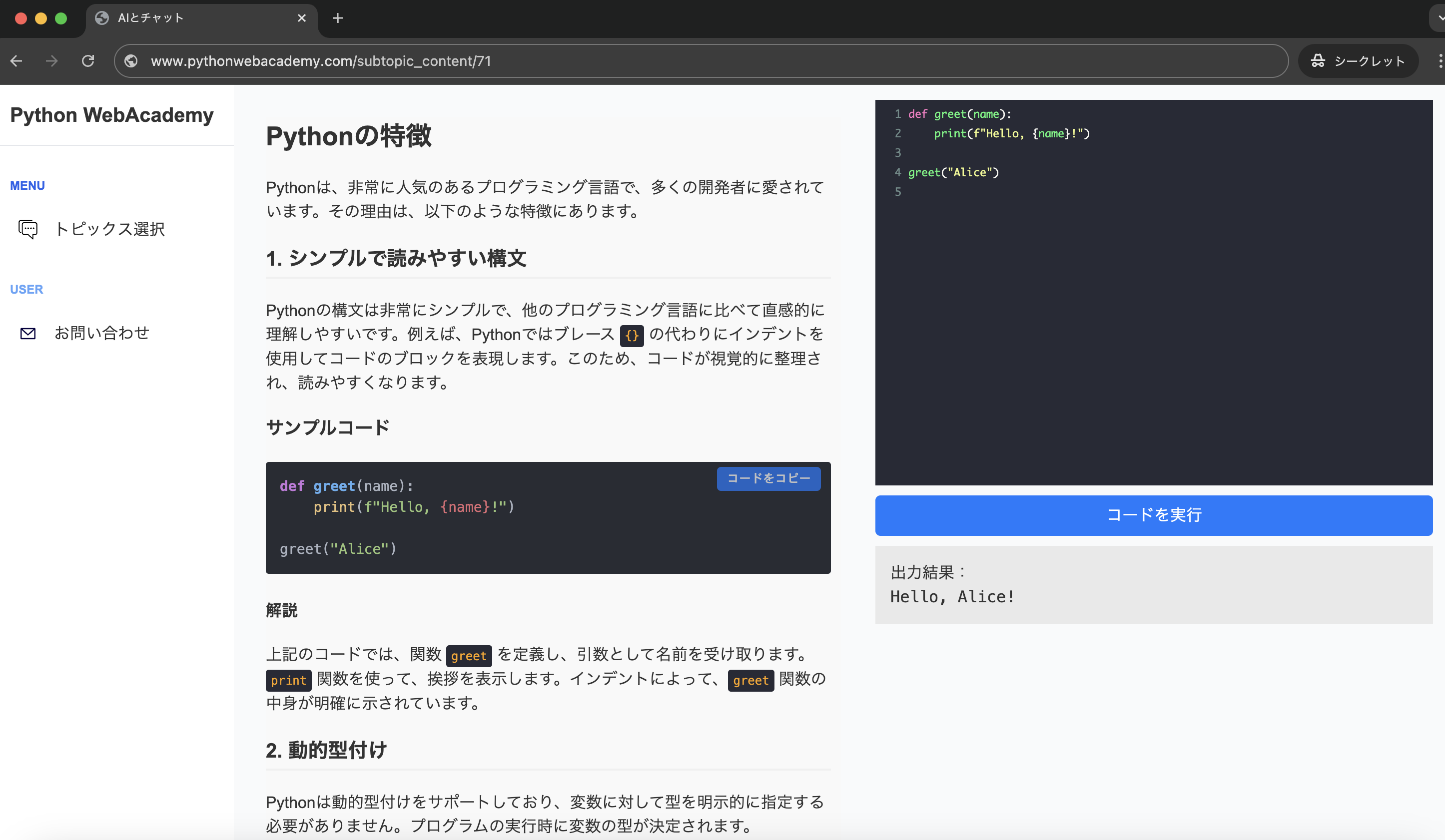

Pythonをブラウザで実行しながら実践的に学ぶ

Pythonの基礎からソフトウェアアーキテクチャ,アルゴリズムなどの応用的な内容まで幅広く学べます。

ブラウザ上で直接Pythonコードを試すことができ、実践的なスキルを身につけることが可能です。

AIを勉強しようと調べると、必ずといっていいほど目にするのが「まずはPythonを学べ」というアドバイスです。 では、なぜ他にも言語があるのに、AIや機械学習ではPythonが第一言語のように扱われるのでしょうか?

ここではIT初心者にも分かりやすく、歴史や技術的な背景をストーリーとして辿っていきます。 途中で「なぜ?」と問いかけながら読み進めていただければ、より理解が深まるはずです。

私自身が現場で実感しているポイントも交えて解説していきます。

結論の先取り:Pythonが選ばれる“5つの土台”¶

まずは、全体像をイメージできるように「Pythonがなぜ選ばれてきたのか」を俯瞰してみましょう。

その理由は大きく5つの柱に整理できます。

| 理由 | 内容 |

|---|---|

| 読みやすさと試行速度 | 文法がシンプルで、試して学ぶサイクルが速い |

| 科学計算エコシステム | NumPyやSciPyなどが早期から整備され、土台があった |

| ノートブック文化 | Jupyterが実験と共有を一気に効率化 |

| ディープラーニングの波 | 深層学習ブーム時に主要フレームワークがPython中心に |

| 接着剤としての器用さ | 高速なC/CUDAと連携しやすく、分業が可能 |

これらが組み合わさり、「Python=AIの標準言語」という地位が確立されました。では、それぞれを順番に見ていきましょう。

1. 読みやすさ × 速い学習曲線:AIに必要な「試行回数」を増やす言語設計¶

AIや機械学習では「仮説を立てる → 実験する → 検証する」というサイクルを繰り返すことが欠かせません。 Pythonは文法がシンプルで読みやすく、すぐにアイデアを形にできるため、このサイクルを効率的に回せるのです。

Pythonは1991年に誕生しましたが、その設計思想は人間にとって読みやすいことです。

この特徴が今もAI分野で大きな武器となっています。

ここで少し考えてみてください。もしコードが複雑で書きにくかったら、あなたは何度も試行錯誤を繰り返せるでしょうか?

2. 科学計算の“肥沃な土壌”:NumPy/SciPy → pandas → Matplotlib の系譜¶

AIはデータの学問です。

したがって、配列計算・統計・可視化ができることは絶対条件になります。

Pythonは2000年代からすでに科学技術計算分野で基盤を築いていました。

特に注目すべきライブラリの流れは以下の通りです。

| 年代 | ライブラリ | 特徴 |

|---|---|---|

| 2001〜 | SciPy | 最適化や統計、信号処理を包括する科学計算スイート |

| 2003 | Matplotlib | 科学技術分野で定番となった可視化ライブラリ |

| 2006 | NumPy | 高速な多次元配列処理を実現、Python数値計算の共通基盤に |

| 2008 | pandas | 表形式データ処理を直感的かつ高速に扱える |

この流れによって「数値計算+可視化+表データ処理」という三本柱が揃い、後のAI実験を支える強固な基盤ができあがったのです。

3. ノートブックという“研究手帳”:Jupyterが作った共通体験¶

次に重要なのがJupyter Notebookの存在です。

コード、説明文、グラフ、実験結果を1つのノートにまとめられる仕組みは、まさに研究手帳そのもの。

例えば、新人エンジニアへの教育やコードレビューの場面でも、ノートブックなら「説明 → 実行 → 結果」が一画面で共有でき、理解のギャップを大幅に減らすことができます。

あなた自身も学習するとき、紙のノートに書きながら考える方が頭に残りやすいと感じたことはありませんか?Jupyterはまさにそのデジタル版と言えるでしょう。

4. ディープラーニングの波とPythonの“前線配置”¶

2012年、画像認識の精度を一気に引き上げた「AlexNet」が発表され、ディープラーニングは一気に脚光を浴びました。その後、GPUで効率的に学習を行うためのライブラリ「cuDNN」が2014年に登場。

この時期に登場した主要な深層学習フレームワークは、いずれもPythonを第一級インターフェースとして採用しました。

- Theano(2007)

- TensorFlow(2015)

- Keras(2015)

- PyTorch(2016)

つまり、ブームの中心にいたのはPythonだったのです。

5. 接着剤としての器用さ:速さは下回り、体験は上回る¶

「Pythonは遅いのでは?」と疑問に思う人もいるでしょう。

確かにC/C++と比べれば実行速度は劣ります。しかし、AIの世界では「重い計算部分はC/CUDA/Fortranに任せ、Pythonはその橋渡し役を担う」という役割分担が一般的です。

現場では、実験や開発はPythonで行い、実際の推論は最適化済みのランタイム(ONNX/TensorRT/TFLiteなど)に移すケースが多いのです。これにより「速さ」と「開発のしやすさ」の両方を実現しています。

他言語との比較:公平な視点で見てみる¶

ここで、Python以外の言語と比較してみましょう。

| 言語 | 強み | 弱み |

|---|---|---|

| R | 統計解析や可視化に強い | MLOpsやシステム連携には不利 |

| C++/Java | 高速・堅牢な実行環境 | 学習コストが高く、プロトタイピングに不向き |

| Julia | 数値計算特化、将来性あり | エコシステムが未成熟 |

| JavaScript/TypeScript | ブラウザ上でMLが可能 | 研究や学習用途ではPythonに劣る |

こうして比べると、AIや機械学習の分野で「まずPython」と言われる理由が自然と浮かび上がってきます。

まとめ:Pythonは“AIの母語”になった¶

最後に、本記事のポイントを振り返りましょう。

- 科学計算ライブラリの蓄積がAIブーム前から存在した

- Jupyter Notebookが再現性と共有を高めた

- 主要なディープラーニングフレームワークがPython中心に構築された

- C/CUDAとの分業で「速さと柔軟さ」を両立できた

- 教材や人材が増え続け、学びやすさが加速した

これらの要因が重なり、Pythonは“AIの母語”として世界中で受け入れられています。