Pythonの歴史をやさしく解説!誕生秘話からAI時代まで【初心者向け】

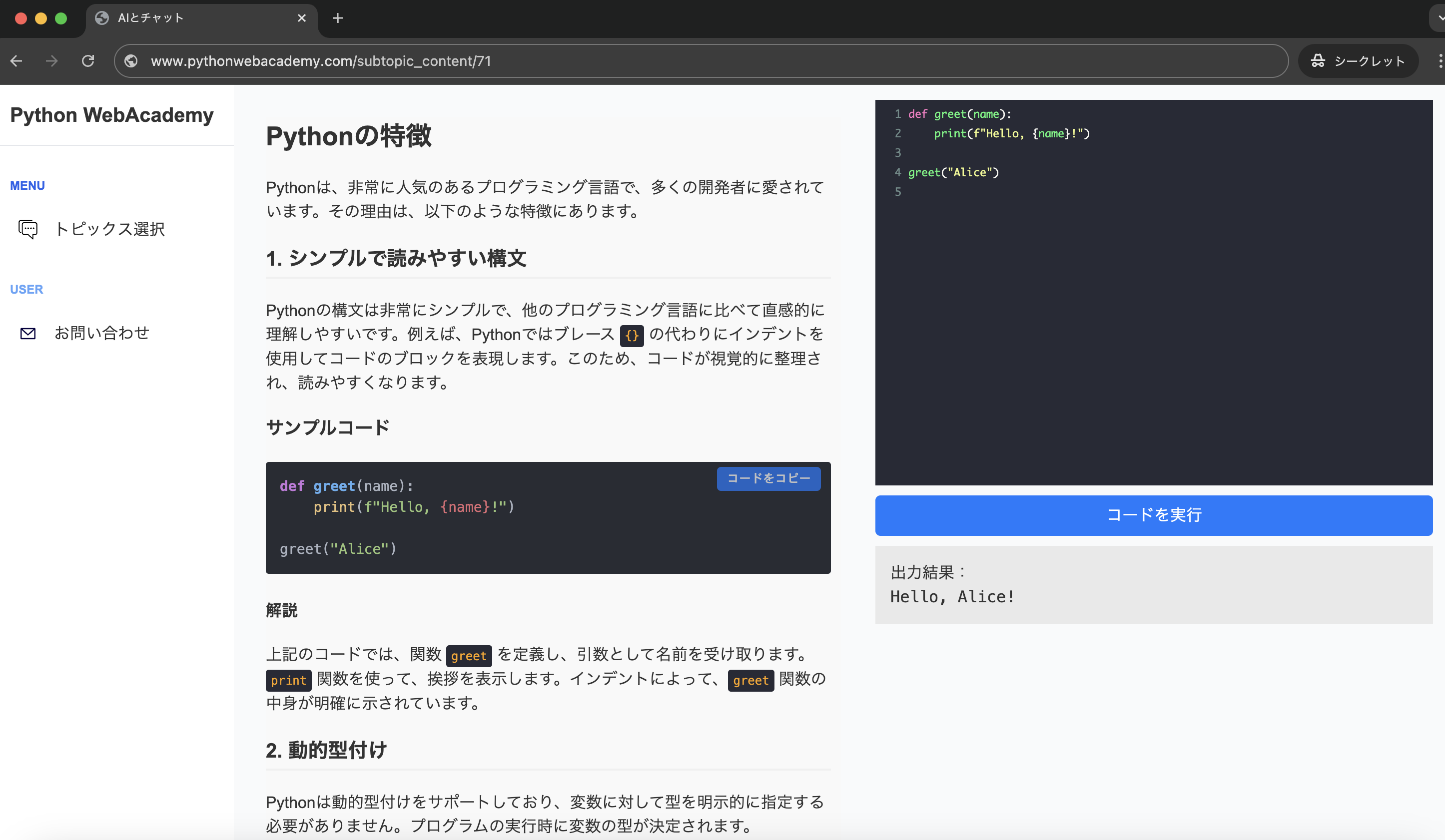

Pythonをブラウザで実行しながら実践的に学ぶ

Pythonの基礎からソフトウェアアーキテクチャ,アルゴリズムなどの応用的な内容まで幅広く学べます。

ブラウザ上で直接Pythonコードを試すことができ、実践的なスキルを身につけることが可能です。

「Pythonってなんでこんなに人気なの?」「そもそも誰が作ったの?」 プログラミングを学び始めた方から、よくこんな質問をいただきます。

実はPythonには、ちょっと面白い誕生秘話や、世界に広まっていくまでのストーリーがあるんです。

私自身、エンジニアとしてPythonに出会って10年以上経ちますが、歴史を知ってからの方が学習がグッと楽しくなりました。

この記事では、

- Pythonがどのように生まれたのか

- 開発者Guido van Rossum(グイド・ヴァンロッサム)の役割とエピソード

- 世界に広がった理由と、実際にどこで使われているのか

- 他の言語との違いや影響

- 年表でわかるPython進化の流れ

をわかりやすく解説します。

「Pythonの歴史」を知れば、ただのプログラミング言語ではなく、人と文化が作り上げた物語として見えてくるはずです。

Python誕生のきっかけは「暇つぶし」から¶

Pythonの物語は1989年、オランダ・アムステルダムの研究所から始まります。

開発者のグイド・ヴァンロッサムは、当時「ABC」という教育用言語の開発に関わっていました。 ABCは「初心者にわかりやすい言語」でしたが、拡張性に欠けて実用性が低かったんです。

そこで彼は、

- 誰にでも読みやすく

- 実用的で強力な機能を持ち

- ちょっとした自動化も簡単にできる

そんな新しい言語を作ろうと思い立ちました。

そしてクリスマス休暇中、「趣味のプロジェクト」として作り始めたのがPython。 「世界一有名な暇つぶし」と言ってもいいかもしれません。

名前の由来もユニークで、蛇のパイソンではなく、イギリスのコメディ番組「モンティ・パイソン」から。 プログラミング言語って堅いイメージですが、Pythonは最初から遊び心があったんですね。

Pythonの名前の由来については、こちらの記事で詳しく解説しています! 👉Pythonはなぜ「Python」? 蛇ではなくコメディ番組が由来だった!

開発者Guido van Rossumと「優しい独裁者」¶

Pythonを語る上で欠かせない人物が、グイド・ヴァンロッサムです。

彼は長年、BDFL(Benevolent Dictator For Life:優しい終身独裁者)と呼ばれ、Pythonの方向性を決めてきました。

以下は、彼のエピソードです。

- 1990年代、世界中の開発者が「この機能を入れたい」と提案 → 彼が最終判断を下す。

- PEP(Python Enhancement Proposal)という仕組みで、改良案を議論する文化が根付きました。

- 2018年、「もう独裁者は疲れた」としてBDFLを引退。今はコミュニティ運営に移行しています。

この「オープンでフラットな文化」こそ、Pythonが世界中で愛される理由の一つだと思います。

私は初めてPEP(提案文書)を読んだとき、「え、プログラミング言語の進化がこんな公開ディスカッションで決まるの?」と驚きました。 Pythonは単なるソフトウェアではなく、世界中の人が参加できるプロジェクトなんだと実感しました。

Pythonが広まった理由と具体的な活用例¶

Pythonは最初は小さな存在でしたが、今ではあらゆる分野で使われる世界標準言語に成長しました。 その理由は「シンプルな文法」と「豊富なライブラリ」にあります。

つまり、書きやすい × できることが多いという絶妙なバランスが、多くの開発者や研究者を引きつけたのです。

ここでは代表的な分野ごとに、実際の活用例を具体的に紹介します。

科学・データ分析¶

Pythonが特に力を発揮してきたのが「科学技術計算」や「データ分析」の分野です。

- NumPy:大量の数値データを高速に処理できるライブラリ

- pandas:表形式のデータを扱いやすくするためのライブラリ

- Matplotlib / Seaborn:データをわかりやすく可視化できるツール

データ分析においてPythonは「統計学の計算器」であり、さらに「結果をわかりやすいグラフで見せるプレゼンツール」でもあるのです。

Web開発¶

Webサービスの世界でもPythonは欠かせません。

Pythonには、以下のようなフレームワークがあります。

- Django:大規模Webサービス向けのフレームワーク

- Flask:小規模〜中規模のアプリに最適な軽量フレームワーク

例えば、以下のようなサービスで利用されています。

- Instagram:サーバーサイドはPython(Djangoベース)で構築され、世界中のユーザーを支えています。

- YouTube:動画配信の裏側にPythonが使われています。

- Spotify:音楽のレコメンド機能や分析にPythonを活用。

このように、私たちが日常的に使っているサービスの裏側にはPythonが潜んでいることが多いのです。 「WebといえばPHPやJava」という時代もありましたが、Pythonはシンプルで開発スピードが速いため、スタートアップから大企業まで幅広く採用されています。

AI・機械学習¶

Pythonが爆発的に普及した一番大きな理由は、AI(人工知能)・機械学習分野での利用です。

- TensorFlow(Google製)

- PyTorch(Meta製)

- scikit-learn(古典的な機械学習に強い)

これらのライブラリはすべてPythonから扱うことができます。

AI研究者の多くがPythonを選ぶ理由は、研究から実装までのスピードが圧倒的に早いからです。 私が初めてPythonで「手書き数字をAIが判別するプログラム」を動かしたとき、数行のコードで機械学習が体験できて感動しました。

教育¶

Pythonは初めて学ぶプログラミング言語としても人気があります。

理由はシンプルで、

- 文法がわかりやすく英語の文章に近い

- エラーが比較的わかりやすい

- 難しい準備なしで動かせる

という点にあります。

他の言語と比べたPythonの特徴¶

プログラミングを学び始めた人が必ず抱く疑問のひとつが、「Pythonと他の言語はどう違うのか?」という点です。

Pythonは多くの言語から影響を受けつつも独自の道を歩んできました。

その結果、初心者から研究者、そして大規模システムの開発者まで幅広く支持される存在となっています。 ここではC、Java、Perl、Rubyと比較しながら、その特徴をもう少し掘り下げてみましょう。

C言語との違い¶

プログラミングの「王道」とも呼ばれるC言語は、非常に高速で効率的に動作します。

OSや組み込み機器の開発など、コンピュータの心臓部に近い領域では今でもC言語が必須です。 ただし、その分だけ扱いは難しく、メモリ管理やポインタの扱いなど細かい知識が求められます。

初心者がCでつまずきやすいのもそのためです。

一方Pythonは、メモリ管理や低レベルの制御といった複雑な部分をほとんど気にせずに使えます。

実際のところPythonの処理速度はCよりも遅いですが、その代わりに考えたい問題に集中できるという大きな利点があります。もし本当に高速化が必要な場合は、裏側でC言語による最適化が施されたライブラリ(NumPyなど)を呼び出すことで両方の良さを享受できます。

この「Cの力を借りつつ、Pythonのシンプルさで書ける」という仕組みが、多くの科学者やエンジニアにとって魅力となっているのです。

Javaとの違い¶

Javaは1990年代後半から2000年代にかけて世界を席巻した言語で、銀行の基幹システムや大企業の業務アプリケーションなどに広く使われてきました。

堅牢性が高く、大規模開発に適しているのが強みです。 しかしその分、コードは長くなりがちで、変数の型を必ず宣言する必要があるなど、記述がやや冗長です。

Pythonはその正反対といえるアプローチを取ります。

型を自動的に推論し、必要最低限の記述だけで動くため、同じ処理を実現するのにコード量が半分以下になることも珍しくありません。

例えばJavaで「Hello, World!」を表示するだけでも数行書かなければならないのに対し、Pythonではたった一行です。

初心者にとって、この「すぐに動かせる」感覚は大きな魅力であり、学習意欲を損なわせない仕組みでもあります。

Rubyとの違い¶

Rubyは日本人のまつもとゆきひろ氏(Matz)によって開発された言語で、「プログラミングを楽しむ」という思想が込められています。

Rubyの特徴は「すべてがオブジェクト」という純粋なオブジェクト指向であり、コードが非常に美しく、直感的に書ける点です。 その思想を反映したWebフレームワークRuby on Railsは一時期世界中のスタートアップで大流行しました。

Pythonもオブジェクト指向をサポートしていますが、それに加えて手続き型や関数型プログラミングの書き方も柔軟に取り入れられています。

つまり純粋さよりも実用性を重視した設計思想であり、用途に応じてさまざまな書き方を選べるのが魅力です。 Rubyが楽しさを全面に押し出すとすれば、Pythonは誰にでもわかりやすく、チームでも使いやすいことを優先しているといえるでしょう。

こうして他の言語と比べてみると、Pythonがどれほど「読みやすさ」と「実用性」を大切にしてきたかがわかります。

Cのような速度は持たないけれど、ライブラリによって補える。Javaほど厳密ではないけれど、その分短く書けて学びやすい。そのバランスこそがPythonの強みです。

結果としてPythonは、学習用の言語として初心者に優しく、同時に研究や産業でも使えるほど強力という、稀有な立ち位置を確立しました。まさに「読みやすさを重視することで世界中に受け入れられた言語」と言えるでしょう。

Python進化の年表(ざっくりまとめ)¶

歴史を「いつ何が起きたか」で見るとスッキリ理解できます。

| 年代 | 出来事 |

|---|---|

| 1991年 | Python 0.9.1公開。クラスや例外処理など今の基本がすでに揃っていた。 |

| 1994年 | Python 1.0リリース。関数型の機能(lambdaなど)を追加。 |

| 2000年 | Python 2.0リリース。リスト内包表記やUnicode対応を導入。 |

| 2008年 | Python 3.0リリース。後方互換を捨て、大きな改良。 |

| 2010年 | Python 2.7リリース。2020年まで長く使われた。 |

| 2018年 | グイド氏がBDFLを引退。コミュニティ運営へ。 |

| 2024年 | 最新版Python 3.13リリース。AI時代に最適化が進む。 |

Pythonの歴史を振り返ると、特に印象的なのはPython 3への移行です。 当時、多くの企業や開発者が長年Python2に依存していたため、互換性のないPython3への移行は非常に困難でした。

私も最初に学んだのはPython 2でしたが、「print文が関数になっただけでこんなに混乱するのか!」と驚いた記憶があります。

まとめ:Pythonの歴史を知ると学習がもっと楽しくなる¶

この記事で紹介したように、Pythonの歴史にはこんなポイントがあります。

- 研究者の「暇つぶし」から生まれた

- 「読みやすさ・シンプルさ」を重視して進化

- 科学、Web、AI、教育まで幅広く使われるようになった

- 他の言語にも大きな影響を与えてきた

私自身、Pythonの歴史を知ったことで"ただの道具"ではなく文化や思想を持つ言語として見えるようになりました。

そうすると学習のモチベーションも不思議と上がります。

これからPythonを学びたい方は、ぜひ「歴史」も頭の片隅に置いてみてください。

ただのコード練習が「歴史の続きを自分が作っている」ように感じられるかもしれません。

ここまでお読みいただきありがとうございました!