Pythonの「name == 'main'」って何?初心者が必ず疑問に思うこと

Pythonをブラウザで実行しながら実践的に学ぶ

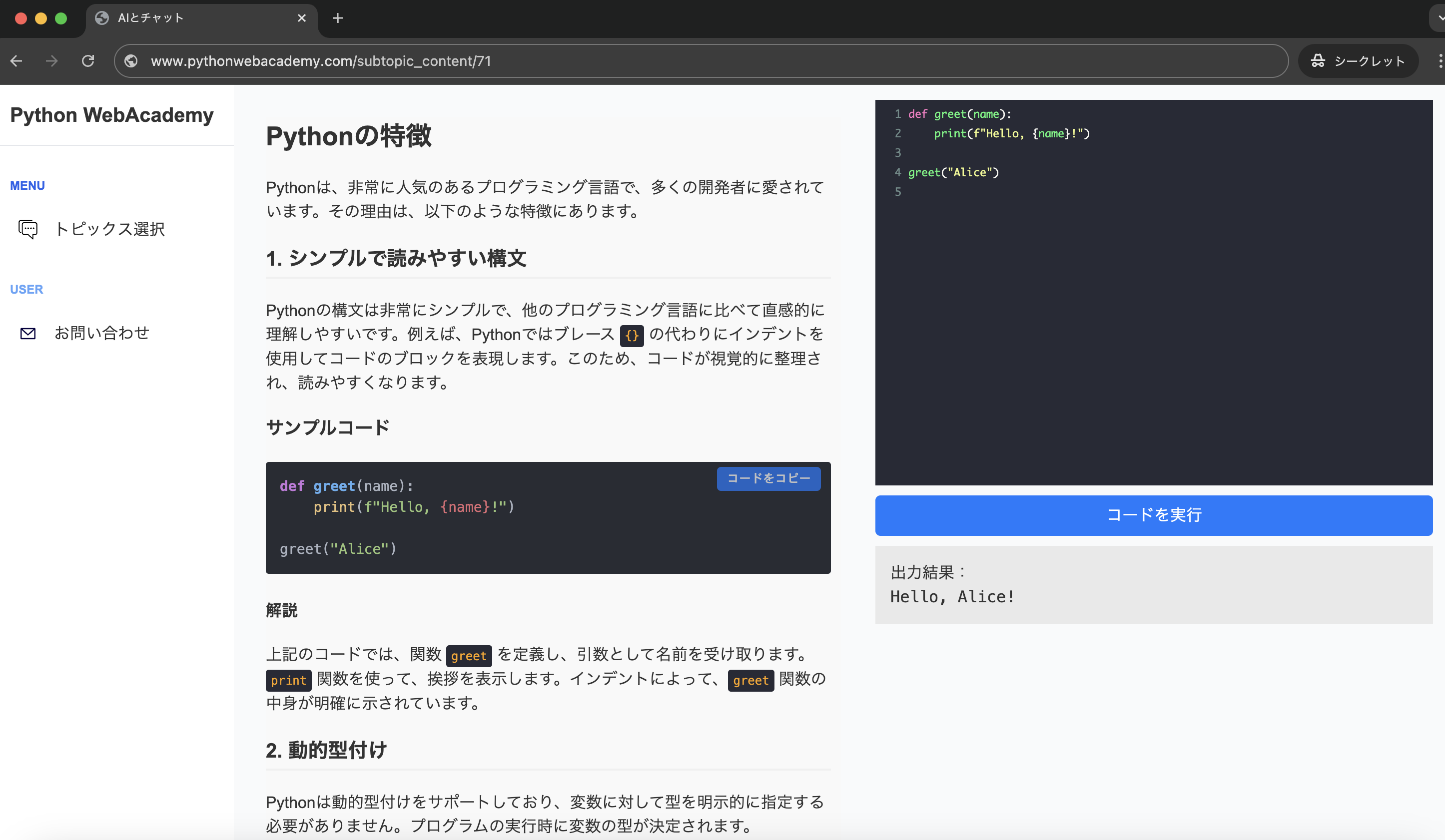

Pythonの基礎からソフトウェアアーキテクチャ,アルゴリズムなどの応用的な内容まで幅広く学べます。

ブラウザ上で直接Pythonコードを試すことができ、実践的なスキルを身につけることが可能です。

Pythonを学び始めてしばらくすると、多くの人が必ず出会う一文があります。

それが「if __name__ == '__main__':」という記述です。

初めてこのコードを目にしたとき、多くの人はこう思うはずです。

「これは一体何をしているんだろう?」 「どうして

nameがmainと等しいかどうかを調べているの?」 「そもそも書かないといけないの?」

こうした疑問は誰しもが抱く自然なものであり、Python学習者にとっての登竜門のようなものです。

この記事では、IT初心者やプログラミングを始めたばかりの方でもわかりやすいように、この「if __name__ == '__main__':」というコードの意味や使い方を、具体例を交えながら丁寧に解説していきます。

そもそも __name__ とは何なのか?¶

まず最初の疑問は「__name__ って何?」という点ではないでしょうか。

変数名のように見えますが、実はこれはPythonが特別に用意している組み込み変数のひとつです。

組み込み関数については、こちらの記事で詳しく解説しています。 👉 Python組み込み関数とは?初心者でもわかる徹底解説

Pythonでは、ファイルを実行したとき、そのファイルの中で __name__ という特別な変数が自動的に定義されます。

そしてその値は、ファイルの実行の仕方によって変わります。

例えば、あるファイルを直接実行したとき、__name__ の値は "__main__" という文字列になります。

一方、そのファイルを他のファイルから「モジュール」として読み込んだ場合は、__name__ にはそのファイル名(拡張子を除いたもの)が入ります。

言葉だけではイメージが湧きにくいと思うので、実際のコードで確かめてみましょう。

# sample1.py

print(__name__)

このファイルをターミナルから直接実行すると、出力は次のようになります。

$ python sample1.py

__main__

ところが、このファイルを別のファイルからインポートして使ってみると結果は変わります。

# sample2.py

import sample1

print("sample2 executed")

このときの出力はこうなります。

sample1

sample2 executed

同じ __name__ でも、ファイルを直接実行するのか、それともインポートするのかによって値が違うことがわかりました。

「if __name__ == '__main__':」が登場する理由¶

それでは、なぜ多くのPythonコードには「if __name__ == '__main__':」が書かれているのでしょうか。

答えはシンプルで、そのファイルが直接実行されたときだけ、特定の処理を動かすため です。

例えば、先ほどの sample1.py に処理を追加してみましょう。

# sample1.py

def greet():

print("Hello from sample1!")

print("This is sample1 running directly")

これを直接実行すると確かに動きます。

$ python sample1.py

This is sample1 running directly

しかし sample2.py からインポートして使うとどうなるでしょう。

# sample2.py

import sample1

sample1.greet()

実行結果は次の通りです。

This is sample1 running directly

Hello from sample1!

ここで問題が起きました。greet() を呼び出したいだけなのに、「This is sample1 running directly」という不要なメッセージまで表示されてしまいました。

こうした混乱を避けるために、「直接実行されたときだけ動くコード」と「インポートされても動かないコード」を分ける仕組みが必要になります。

そのために使うのが「if __name__ == '__main__':」なのです。

実際の使い方を見てみよう¶

先ほどの sample1.py を修正してみます。

# sample1.py

def greet():

print("Hello from sample1!")

if __name__ == "__main__":

print("This is sample1 running directly")

これでどうなるかを確認してみましょう。

直接実行した場合¶

それでは、実際にコードを直接実行したときの挙動をもう一度確認してみましょう。

まずは先ほど修正した sample1.py をそのままターミナルから実行してみます。

$ python sample1.py

This is sample1 running directly

結果を見ると「This is sample1 running directly」というメッセージが表示されました。

これは if __name__ == "__main__": の条件が「真(True)」になったため、その中に書かれた print 文が実行されたことを意味しています。

つまりこのファイルが直接動かされたということをPython自身が判断し、そのときだけメッセージが出力されているわけです。 インポートされたときには表示されてほしくないけれど、直接走らせたときには処理を確認したい──そんなニーズを満たしてくれる仕組みだと分かります。

別のファイルからインポートした場合¶

次に、同じ sample1.py を他のファイルから利用してみましょう。

以下のような sample2.py を用意します。

# sample2.py

import sample1

sample1.greet()

このファイルを実行すると、出力は次のようになります。

Hello from sample1!

注目すべきは、ここでは「This is sample1 running directly」というメッセージが出ていない点です。

sample1.py の if __name__ == "__main__": の部分は「直接実行した場合」にしか動作しないため、インポートされただけでは処理がスキップされるのです。

その結果、必要な greet() 関数だけが呼ばれ、余計なメッセージは表示されません。

こうして「直接実行」と「インポート」の挙動がきれいに分かれることで、モジュールとして使いやすくなります。

この違いを理解すると、Pythonの設計思想が少しずつ見えてきます。 つまり「1つのファイルをスクリプトとしても使えるし、モジュールとしても利用できるようにしておこう」という柔軟さを支えているのです。

実務でよくあるパターン¶

ここまでで「なぜ if __name__ == "__main__": が必要なのか」はイメージできたと思います。

では実際に現場ではどのように活用されているのでしょうか?

最もよく見られるのは「テスト用の処理」をこの中に書く方法です。 モジュールとして提供する関数やクラスを書いたファイルに、ちょっとした動作確認を兼ねたコードを追加しておき、直接実行したときにだけそれが動くようにしておくのです。

例えば、簡単な計算機プログラムを作るとしましょう。

# calculator.py

def add(a, b):

return a + b

def subtract(a, b):

return a - b

if __name__ == "__main__":

print("Test add:", add(5, 3))

print("Test subtract:", subtract(10, 4))

この calculator.py を直接実行すると、次のような結果が出力されます。

$ python calculator.py

Test add: 8

Test subtract: 6

このように、自分が書いた関数が正しく動いているかどうかをすぐに確認できます。 一方で、別のファイルからこのモジュールを読み込んだときにはどうなるでしょうか?

# main.py

import calculator

print(calculator.add(2, 7))

この main.py を実行すると、出力はこうなります。

9

ここでは「Test add:」や「Test subtract:」といったテスト用のメッセージは表示されません。

なぜなら、if __name__ == "__main__": の中の処理はスキップされ、必要な関数だけが呼び出されているからです。

このように「テストコードは直接実行したときだけ走り、モジュールとして利用するときは邪魔にならない」という書き方は、実務でも非常に重宝されます。 小さなプログラムならその場でテストができ、大きなシステムに組み込むときには余計な出力が出ないので安心です。

結果として、プログラムの再利用性が高まり、保守や拡張もしやすくなるのです。

なぜ「name == 'main'」と表現されるのか?¶

ここで一つ気づいた方もいるかもしれません。

実際のコードは if __name__ == "__main__": ですが、インターネット上の記事や解説では「name == 'main'」と略されることが多いですよね。

これは、初心者にとって理解の入口となるように余計なアンダースコアを省略して表現しているだけです。

本来の正しい形はアンダースコアが両側に2つずつある __name__ と "__main__" なので、実際にコードを書くときは必ず正しい書き方を使いましょう。

書かなくてもいい場合はある?¶

ここまで読むと「じゃあ全部のファイルに書かなきゃいけないの?」と疑問に思う方もいるかもしれません。

答えは「いいえ」です。

すべてのファイルに必ず書く必要はありません。 例えば、小さなスクリプトを1つ書いて一度だけ実行するようなケースでは、省略しても問題はありません。

しかし、コードを分割してモジュールとして使うことを考えたり、他人と共有することを考えるなら、if __name__ == "__main__": を使っておいた方が安全です。

自分では気づかない場面で、不要なコードが実行されてしまうのを防げるからです。

まとめ¶

ここまで見てきたように、Pythonの「if __name__ == '__main__':」は初心者が必ず疑問に思うポイントですが、意味が分かれば非常にシンプルな仕組みです。

__name__はPythonが自動的に用意する特別な変数- ファイルを直接実行したときは

"__main__"になる - モジュールとして読み込んだときはファイル名が入る

- 「直接実行されたときだけ動かしたいコード」を分けるために使う

このルールを理解しておくと、今後コードを分割したり他人のコードを読むときにとても役立ちます。 最初は少しとっつきにくいかもしれませんが、実際にコードを書いて試してみればすぐに腑に落ちるはずです。

Pythonを学んでいく中で、また新しい疑問に出会うと思います。 そのときは「なんでこうなるんだろう?」と考えながら手を動かしてみることが、理解を深める一番の近道です。

「if __name__ == '__main__':」もその一つ。

仕組みを知ったあなたは、もう一歩Pythonの世界に踏み込んだと言えるでしょう。

ここまでお読みいただき、ありがとうございました!